鈴鹿サーキットの設計者は誰?

結論

設計の範囲毎に以下のとおりと考える(敬称略)。

〇コースレイアウト設計 塩崎定夫(ホンダ) ジョン・フーゲンホルツは助言者

〇概略設計(コースレイアウトを含む) ジョン・フーゲンホルツ/塩崎定夫(ホンダ)

〇詳細設計 不明(ホンダまたは設計コンサルタント)

なお、設計者の定義を建築基準法第2条第17号に準じ「その者の責任において、設計図書を作成した者」とするなら、概略設計者(コースレイアウトを含む)も塩崎になるが、フーゲンホルツの貢献を考慮してこのようにした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

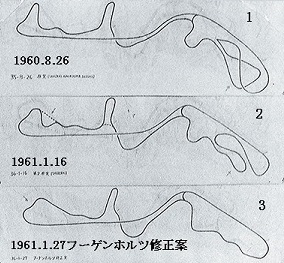

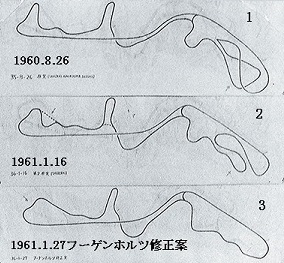

1 コースレイアウト案の変化

鈴鹿サーキットの開発計画が開始し、1960年8月に最初のコースレイアウト案(以下、引用文を除きコースレイアウトを「コース」とする」)がホンダの塩崎定夫により設計されたが、その後、何回もコース案は変更された。下はよく知られたコース案の変化(以下「コース案変化1」)。

時代とともに変化したサーキットを辿る「鈴鹿サーキット編」前編 | JAFモータースポーツ

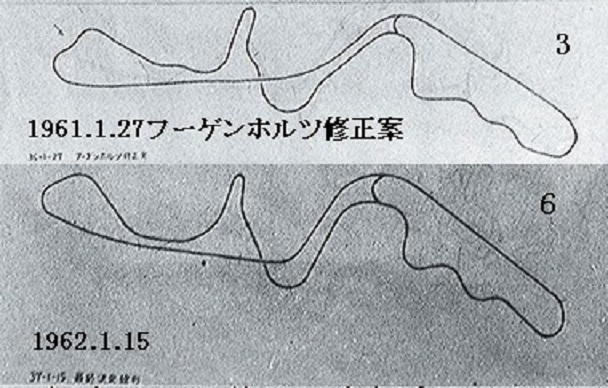

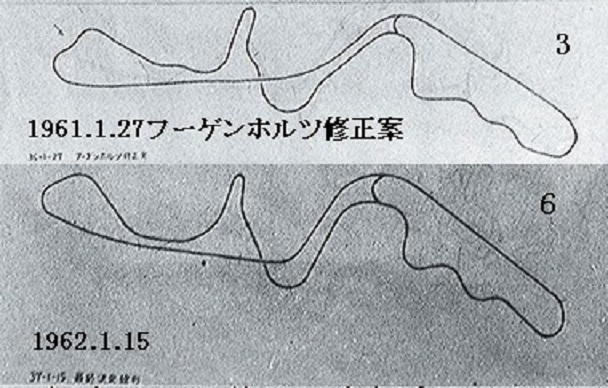

一方、これと異なる図が「鈴鹿サーキット開場50周年記念

アニバーサリーデー・オフィシャルブック&全レース優勝者総覧」(モビリティランド2012)に掲載された。下はこの掲載図と同じと思われる図(以下「コース案変化2」)に、日付、案の番号を加筆したもの。

高橋二朗|鈴鹿サーキット開場60周年記念インタビュー〜「私と鈴鹿サーキット」|モータースポーツ|鈴鹿サーキット (suzukacircuit.jp)(リンク切れ)

各々の最終案と開業後の航空写真を比較すると、コース案変化1の方がずれが大きいのでコース案変化2を見ていく。

注1:案6と開業時のコース図(本頁最後)では第1〜第2コーナー辺りが異なるが、1966年8月4日撮影の航空写真では案6の形状である。

注2:Amazon.co.jp:

フーゲンホルツさんの日記: 〜1961年1月真実の鈴鹿サーキット設計記 : ジョン・フーゲンホルツ, 中島剛彦

(27頁2530円、以下「文献1」)の表紙の写真61nYpzgLDRL._SL1222_.jpg

(1000×1222) (media-amazon.com) が案3の原図のようだ。

注3:案1、案2等はコース案変化1の対応する図と異なる部分がある。各段階で複数案があったのだろうか?

案1、案2のインフィールド部(今のS字)について、設計した塩崎は次のように語っている。

|

「当初はですね、まあこっちも、まあそのレース、走るというか見たい方の心裡で、野次馬根性もありまして、グランドスタンドの前でストレートはあるはヘアピンはあるは、いろんな場面がですね、見たい場面が全部集められないかという、ちょっと複雑なものを作ってしまった訳です。」(日本モータースポーツ史2(動画)2分2秒〜) |

また、塩崎、飯田佳孝、小川雄一郎(以下「塩崎、飯田等」)は1960年12月のヨーロッパサーキット視察を行ったが、飯田は1994年に次のように語っている。ホンダは当初から2輪・4輪のサーキットを計画していたのである。

「当時、ホンダはまだ2輪メーカーでしたが、4輪の走行も充分考え、ヨーロッパのサーキットを参考にして、”2&4”のコースを特に念入りに研究しました」

「(ニュルブルクについて)〜ピットひとつひとつにシャッターが付いており、4輪のメンテナンスも容易にできそうでした。”なるほど、こういうのが4輪レ-スに適しているのか”と思って帰ってきたのを記憶しております」(オートスポーツ1994-6-1) |

本田社長は戦前、多摩川スピードウェイで行われた自動車レースに出場していたし、1958年時点でF-1出場意欲を持っていたこともよく知られている。そして、1958年9月に本田技術研究所に第3研究課を設置し※4輪車開発に着手していた。この本田社長が2輪専用サーキットを意図するとは考えにくい。

※課長は中村良夫(「ひとりぼっちの風雲児: 私が敬愛した本田宗一郎との35年」(中村良夫、山海堂1994))。

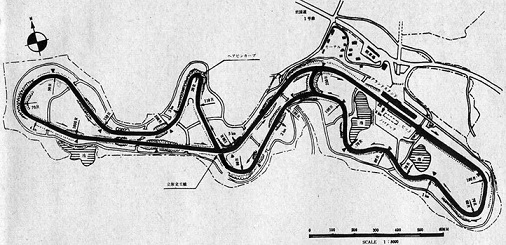

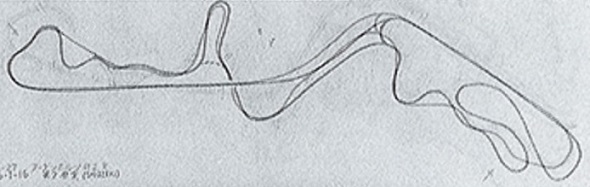

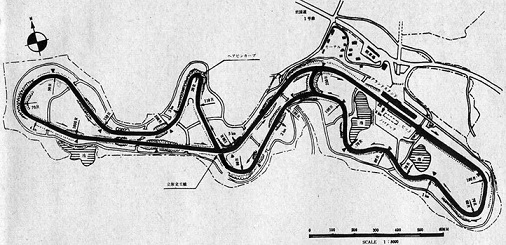

さて、下左は建設予定地の1959年5月26日撮影の航空写真。下右はこれに塩崎が設計した案1(1961年8月26日)を重ねたもの。なお、航空写真の撮影高度は5400mで写真の中心にサーキット予定地がないため実地形とのずれが大きく、写真上のコース位置はおおよその位置である。

溜池を避け、道路、谷間を陸橋で横切り、谷間を活かし、場所によっては谷間を埋めるなど、立体パズルを解いたようなコースである。その後のコース案修正もこの立体パズルの解答があればこそである。

案1をベースに、塩崎、飯田等による1960年12月1〜31日のヨーロッパサーキット視察後に塩崎が設計したのが案2。

そして、ヨーロッパ視察の際にフーゲンホルツ(オランダ)にサーキットの設計を要請し、フーゲンホルツが1961年1月に来日し設計したのが案3。

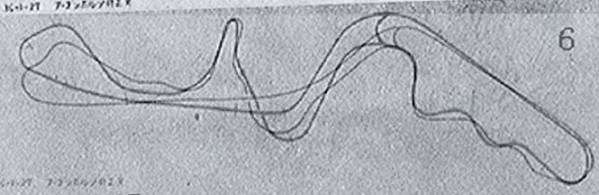

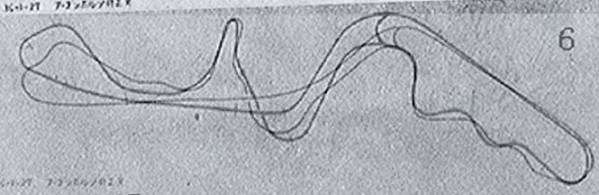

案2と案3を重ねてみた。薄線が案3(フーゲンホルツ案)、濃線が案2(フーゲンホルツ修正前)で、フーゲンホルツ案は正に案2の修正案であることが分る。なお、出典は図を写真撮影したものであるため、図が若干歪んでいる。このため、濃線と薄線の細かいずれは参考とされたい。

なお、現スプーンカーブが案2と案3で異なるように見えるが、案2のこの部分は2種あり、その1種がそのまま案3になった。

〇Wikipediaの記述「フーゲンホルツはサーキット設計にあたって、前年に塩崎が作成した案を下敷きに荒唐無稽な箇所は破棄し、「8の字レイアウト」という基本コンセプトを明確に定め、1〜2コーナーの形状、S字区間、ダンロップコーナー、デグナー、スプーン、130Rといった今日の鈴鹿サーキットを特徴づける各区間はフーゲンホルツ参加後に形を現していった」は誤り。塩崎が1960年8月に設計した案1は塩崎自身が破棄し、1961年1月に案2を設計していた。案3(フーゲンホルツ案)は案2を修正したものであり、8の字レイアウト、1〜2コーナーの形状、ダンロップコーナー、デグナー、スプーン、130Rの原型は案1、案2で形を現わしており、S字ですらその大半は案2で姿を見せている。

〇案2に対してフーゲンホルツが「ヘアピンでは急減速・急加速の状態になるから、もの凄い排気音が出る。その音でピット作業もできなくなるぞ、ムチャだ」と評価した(「サーキット燦々」(大久保力、三栄書房2005)とされる。「ヘアピン」からすると、フーゲンホルツが見たのはhttps://motorsports.jaf.or.jp/enjoy/topics/2020/20200618-02 の案2相当図かもしれない。

ただし、フーゲンホルツが設計したとされるハラマ(スペイン)ではピット、パドック付近にヘアピンがある。下左が現状、下右は完成(1967年)当時で、パドック左のヘアピンは現在よりパドックに近かった。

案1、案2ではヘアピンのエスケープゾーンを確保するとパドックの大きさが制限されること、将来のパドック拡張も困難なことが問題で、騒音は補足的な理由のように思える。

|

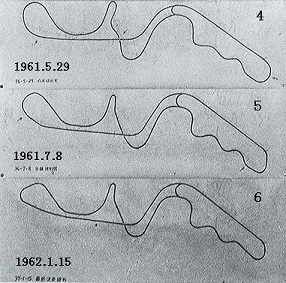

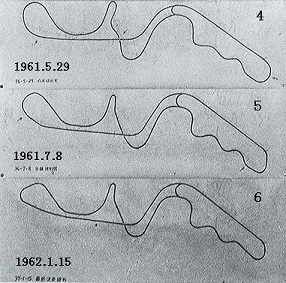

フーゲンホルツ設計後もコース案の大半が変更設計された。下は案3、案6(最終)を並べたもので案3に完成後のコースが薄く見える。

案3と案6を重ね合わせてみた。薄線が案3(フーゲンホルツ案)、濃線が案6(最終案)である。なお、濃線と薄線の細かいずれは参考とされたい。

案3と案6では、メインストレート、スプーンカーブ、西ストレート、最終コーナーの位置が異なる。そしてS字カーブのカーブ数が異なるのをはじめ、各カーブの形、半径が変更され「よく似たサーキット」になった。例えば西ストレート終わりのコーナーは案3では450R程度で40度曲がるが、案6では130Rで64度曲がる。最終コーナーは案3では75度曲がるが、案6では87度曲がる。

コース案変更について、塩崎は次のように語っている。

「で、現実に走る方※とか、先ほど、そのフーゲンホルツの意見とか、ヨーロッパの実際の例を見ますと、まあ走る方は走り切れん訳ですね。曲がったり、大変なことになっちゃう。で、それを単純化して、こうはしたいけど、まあそのへんは省略しよう、こうしたいけど地形がちょっと無理だからちょっと曲げてみよう、という形で最終案になる訳ですけれども」(日本モータースポーツ史2(動画)2分22秒〜)。

※ホンダの江端良昭によると、谷口尚己と鈴木義一だろうとのこと(https://f1-stinger2.com/special/mwc/chapter02/talk05/)。

「フーゲンホルツさんの意見は実際にはほとんど入っていません。修正する時も直したのはわたしですから」(Racing on

461(2012-11))、塩崎が86歳頃)

これが「フーゲンホルツさんが設計した部分はほとんど残っていません」という意味ならそのとおりと考える。 |

鈴鹿サーキット完成4年後の1966年8月4日撮影の航空写真に案3を重ねたのが下図。案1〜案6も同様に対比したのでご覧いただきたい。コース案の変更に伴い各部分の高低差も大きく変わり、「立体パズル」も解き直された。本来、コースには平面だけではなく高低差が含まれる。平面的には同じカーブであっても高低差が異なればライダー、ドライバーの印象は全く異なる。ここではその議論はしないが、平面コースの変更に伴い高低差も変わっただろう。

下左は着工前(1959.5.26)、下右は着工直後(1961.8.22)のコース中央付近の航空写真(地図・空中写真・地理調査

| 国土地理院 (gsi.go.jp))で、下右ではかなり伐採・整地されコースが姿を見せている。下右に見えるコースは明らかに案3(フーゲンホルツ案)と異なり案4(1961.5.29)または案5(1961.7.8)である。S字あたりは案5のようだが、西ストレート終わりの左コーナー、最終コーナーの半径等からすると案4のようだ。

|

|

| 1959年5月26日 |

1961年8月22日 |

また、1961年7月29日にFIMのピーター・ノーティア会長、グード事務局長の2人が現地視察を行ったが※、案5(1961.7.8)作成直後、案6(1962.1.15最終案)の5.5箇月前であることから、視察ではコース案に特に意見は出されなかったものと思われる。

※「本田労組15年史 本田労組結成15周年記念」(本田技研労働組合1968)による。

そして、フーゲンホルツ案の後のコース案変更について、その都度、ホンダからフーゲンホルツに意見を求めた。この時点でのフーゲンホルツの関与は助言である。様々な要素を考慮して修正案を作成したのはホンダだからである。

文献1において著者の中島は「フーゲンホルツ家によればフーゲンホルツ氏はオランダに帰国してからも手紙によって、リモートで鈴鹿プロジェクトを指揮していたのである」としている。しかし、日本を去った後にフーゲンホルツが設計(案2の変更設計)したコース案を自発的に変更設計するとは考えにくく、コース案を変更設計する理由は、現地再測量、地質調査、ライダーの意見、そして塩崎の考え等、ホンダ側にあったとしか考えられない。

また、CADがなく連絡手段も限られた当時、立体模型が手元になく、現地を再び見ることがなかったフーゲンホルツにコース案変更設計が可能だったのだろうか? 私はホンダ側が変更設計を行いフーゲンホルツの意見を求めたものと考える。この段階でのフーゲンホルツの関与は助言であろう。

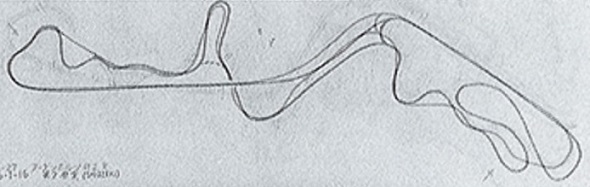

オランダの博物館に現存するコース図がフーゲンホルツ案(案3)であり、最終案ではないのはこのためだろう。

(2025年4月6日追記) 中島のXによると、このコース図がオランダのTV局の取材に供されたとのこと。リンク先の写真を上下逆にすれば分るが、S字コーナーが最終案とは異なるので、この図は最終案ではない。西ストレート終りコーナーの形状等々からすると、この図はフーゲンホルツ案である。

(2025年4月17日追記)中島のFACEBOOKにオランダのTV局の映像がある(リンク)。写っている図は次のとおり。

1分10秒〜:フーゲンホルツ案

1分59秒〜:敷地境界が記入された地形図。コース(走路)は記入されていないようだ。

フーゲンホルツが設計に関与したコース案と完成したコースが異なる例としてニベーレ(Nivelles-Baulers、ベルギー)がある。 |

しかし、コースの設計だけでサーキットができるわけではない。

2 サーキットの設計

(1)法令上の「設計」

都市計画法上の「設計」とは同法第30条の開発許可申請書に記載すべきものであり、「開発行為」とは主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更である(同法第4条第12項)。

許可基準は同法第33条で規定されており、サーキットの土木工事に関係しそうな事項として、

〇開発区域外の相当規模の道路への接続

〇雨水、汚水の排水

〇給水施設

〇地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害の防止措置

〇道路、鉄道等による輸送の便

が審査対象となるだろう。

ただし、都市計画法は1968年制定で1961年当時は旧都市計画法(1919年制定)が施行されていた。鈴鹿サーキットに関する開発行為についてどのような法令が適用されていたか分らないが、上記5事項は常識的なものであり、これらの設計なしには鈴鹿サーキットを建設することはできない。

2024年現在、鈴鹿サーキットには深井戸を水源とし急速ろ過処理による専用水道(能力1980m3/日)がある。当然、汚水処理施設も1980m3/日前後の能力を有すると思われる。1961年当時、鈴鹿市に下水道はなかったので、鈴鹿サーキット独自の汚水処理施設が設置されたはずである。現在も鈴鹿サーキットは鈴鹿市下水道の除外区域である。

また、敷地内の配水経路、集水・排水経路、それらの諸元も定めなければならない。雨水の集排水経路も同様。

|

さらに、サーキット敷地内の建物、工作物の設置工事前には建築基準法等の審査を受けるために別の「設計」も必要である。

これらの設計を「詳細設計」とする。

(2)フーゲンホルツが行った「設計」

文献1によればフーゲンホルツの日本滞在は1961年1月20日〜1月29日で、設計作業は鈴鹿に到着した1月23日から始まり、設計を終えた後に観光し、1月27日に東京で本田宗一郎に設計案を説明したとのことである。従って設計期間は最長3日間である。

文献1によるとフーゲンホルツはユトレヒト大学法学部卒だが、独学で土木工学を学んだとしても、一人だけ、日本の基準(日本語)の壁、3日間という設計期間から考えて、詳細設計を行うことは不可能である。

文献1にはフーゲンホルツがオランダに帰国後に「オランダAUTOREVUE」(1961.3.3発行)に寄稿した記事の日本語訳(オランダ原文→英語に翻訳→日本語に翻訳、以下「フーゲンホルツ記録」)がある。フ−ゲンホルツ記録によれば、フーゲンホルツはコース、コース幅だけでなく、次の施設等についても図面等及びこれらの必要性を示す書類を作成したとのことである。

A コースから観客までの距離

B エスケープゾーン

C フェンス

D トラックマーカー(コース標識)

E

ピットレーン

F パドック

G コントロールタワー(計時等)

H その他の建物(救護、オフィシャル、プレスルーム等)

I スタンド

サーキットにとって、コース、コース幅だけでなく、このような事項も重要であり、A〜Iが整わなければサーキット足りえない。そして、ホンダに欠けていたのは、これら(コース・幅を含む、以下「概略設計」)をどのようにしたら二輪、四輪の国際レースを開催できるものになるか、レース参加者、観客等を満足させるものになるかの知見だったのだろう。既存のサーキットをそのまま参考にするだけではなく、既存のサーキットの問題点の認識が必要だった。

(3)鈴鹿サーキットの「設計者」

A

塩崎設計とされるホンダ側のコース案(案1、案2)設計には立体パズルを解くような作業が必要だった。フーゲンホルツのコース案(案3)はこのホンダ側のコース案を修正したものである。そしてフーゲンホルツ案後の大幅変更に関してフーゲンホルツは助言者であった。

B (2)-A〜Iに関してはフーゲンホルツに負うところ大である。コース案がフーゲンホルツ案から大きく変更されたために、(2)-A〜I(コースを除く概略設計)もフーゲンホルツの設計から変更されたはずだが、設計にあたっての基本的な考え方はフーゲンホルツによって示されていたと考えられる。

C

ホンダとフーゲンホルツの契約がどのようになものか分らないが、おそらくはコンサルタント契約であり、詳細設計を含む全体設計の責任者は塩崎だろう。概略設計と詳細設計は繋がっており、詳細設計の過程で概略設計の見直しが必要になった場合の責任者も塩崎であろう。

D 詳細設計を行ったのはホンダ側である。ただし、実際に設計図を作成したのはホンダ側が契約した建設コンサルタントであろう。

このようなことを考慮すると概略設計におけるフーゲンホルツとホンダ側の寄与比は3:2程度と考える。

そして、「鈴鹿サーキットの設計者は誰?」という問に対して、私は設計の範囲毎に次のとおりとしたい。

〇コース設計 塩崎(フーゲンホルツは助言者)

〇概略設計(コースを含む) フーゲンホルツ/塩崎

〇詳細設計 不明(ホンダまたは設計コンサルタント)

なお、設計者の定義を建築基準法第2条第17号に準じ「その者の責任において、設計図書を作成した者」とするなら、概略設計者(コースを含む)も塩崎になるが、フーゲンホルツの貢献を考慮して上のようにした。

|

ホンダの飯田は次のように語っている(バイカーズステーション2004-10)。

「ヨーロッパの出張に出るときは、鈴鹿はまだ整地も終わってないんですよ。できてたのは石膏模型だけです(リンク)。その後でフーゲンホルツを日本に連れてきたんです。」

「表向き、鈴鹿サーキットはオランダのサーキット設計者、フーゲンホルツ氏がコースのレイアウトを決めたことになってますけどね。彼は主体設計者※ではないんです。だって石膏模型ができたあとで、私が彼を連れてきたんですから。」

「〜鈴鹿サーキットは当初から塩崎さんて方が進めてましてね、私がそちらに移ったときには、もう、こーんなに大きな石膏模型が出来上がってました。その中には、8の字の基本コースも、すでに入ってたんですね。」

「〜滞在して、図面を書いてもらったんですよ。それは主にパドックだとか使い勝手に関するものでしたけど。それからコースの安全面についても、こういうところはもっと幅を広くとらなきゃいけない、とかね。まあ、ザントフルトの支配人でしたから、どういうところはコースアウトする可能性があるとか、そういう点はよく心得ていたと思いますね。そのへんはフーゲンホルツさんにずいぶん教わりましたよ。」

「この前、オランダに旅行したときも感じたんですけど、モーカク(注:Hans Moerkerk)さんとか、リーマスマ(注:Ton

Riemersma)さんとか、鈴鹿に力を貸していただいたフーゲンホルツさんとかたくさんいるんですね。ああ、ホンダっていうのはオランダの人たちに大変なお世話になったきたんだって思いましたねえ。」

※「主体設計者」という言葉を私は知らないが、飯田は「(設計の)主体、設計者ではない」と語ったと思われる。ただ、飯田の他の言葉が示すようにフーゲンホルツなしに鈴鹿はできなかったのである。

|

3 参考 フーゲンホルツの起用

(1)-1 サーキット設計における外国人の起用について、ホンダの飯田は1994年、2004年に次のように語っている。

「突然サーキットの担当が決まったのです〜最初は真冬のヨーロッパに、レース場視察ということで出かけました。その時、本田社長にいくつかアドバイスを受けました。ひとつは日本人スタッフだけではなく外国人のアドバイスを受けた方がよいということ〜」(オートスポーツ1994-6-1)。

「〜本田宗一郎さんの考え方の優れていたところだったんでしょうねえ、いくらオレたち日本人の手で造ったってね、サーキットっていうのは他のメーカーの人たちも使うことだし、やっぱり外国の人がやったんだということにしとかねえといけないだろう、誰が探して来てもらえって言ったっていうんですね。まあ、少々乱暴な言い方かもしれませんけど、そういう意味のことを言ったっていうのは、私も河島※さんから聞いてますから、河島さんの方は、本田宗一郎さんと直接その話をしたでしょうからね。」(バイカーズステーション2004-10)

※当時のホンダレース部門の責任者。1973年に本田技研工業2代目社長となった。 |

(1)-2 塩崎は2012年に次のように回想している。

「本田さんは「オマエが作ったコースでは誰も信用しないから、誰かガイジンを連れてこい。ガイジンなら誰でもいい」と言うんです」(Racng

on 461(2012-11))

インタビュー時点で塩崎は86歳頃で4年後に没したことを考慮すると、塩崎が本田社長から直接指示を受けたのか、間接的に指示を受けたのかはわからない。

本田社長の発言内容は、趣旨としては(1)-1と大きく異なるものではないように思える。 |

(2)-1 フーゲンホルツが選ばれたことについて、以前ホンダ公式ウェブサイトに公開されていた「レーシングの源流」では次のように記述されていた。

|

「すでにヨーロッパでの活動によって多くの知人を持っていた飯田は、オランダでホンダ製品を取り扱うモーターサイクルディーラー、ヘッド・モト・パリス(注:Het

Motorpaleis)のオーナーMr.モーカルク(注:Hans Moerkerk)にその件を相談してみた。彼は、世界GP挑戦初期の不慣れなホンダ・チームの転戦に同行し、物心両面に渡って多大な世話になった人物であり、飯田とも心が通う信頼の置ける人物だった。そのモーカルクが推したのは、同じオランダ人のジョン・フーゲンホルツという人物だった。当時フーゲンホルツはオランダのザンドフォールトサーキットの支配人であり、コース設計の権威としても知られた人物だった。アッセンやホッケンハイムの改修を担当したのも彼であり、その実績には充分なものがあった」(注:ホッケンハイムの改修は鈴鹿サーキット完成より後の1965年)

|

(2)-2

飯田は2004年に次のように語っており、上の記述とほぼ一致する。

|

「それで私がヨーロッパに探しに行ったんです。そのときにもモーカクさんにずいぶん助けていただいたんだけども、あの人がいいだろうって言ってくれたのがフーゲンホルツ氏だったんですね。」

「〜いちおう、彼の経歴も取り寄せて、河島さんにもヨーロッパから電話で相談を入れてね、まあ、私の方ではフーゲンホルツさんしかいないと思うけれども、どうだろうか、と言ったら、いいんじゃないのっていうことで。」(バイカーズステーション2004-10)

|

(3) 飯田とMoerkerkとの関係について、飯田は2004年、2008年、1993年頃に次のように語っており、(2)-1、2の記述を裏付ける。

「1960年からはオランダのモーカクさんと、その仲間のリーマスマ(注:Riemersma)さんに、ずいぶんお世話になっていましたんで、どれだけ助けられたかわかりませんね」

「(1960年)私たちマン島のレースを終えてから、チャーター機でオートバイと一緒にオランダの小さな飛行場に降りたんです。その空港に迎えに来てくれていたのはモーカクさんで、この時が初対面なんです。」(バイカーズステーション2004-10)

「ヨーロッパ各国を転戦するわけですが、ホテルなどの手配は、オランダのロッテルダムのディーラーにお世話になりましたよ。世界中のモーターサイクルを扱っている大きなお店の社長さんでしたが、大のホンダファンになってくれて、私のブロークンな英語でも問題ない。ハートが通じ合うというか〜オランダと日本は戦争で敵同士だった。お酒を飲むとそういう話も出ましたけれど、それぐらい腹を割って話せる間柄になれたんです」

(浅間から世界GPへの道: 昭和二輪レ-ス史1950〜1980(八重洲出版2008))

「そんな飯田にとって心強かったのは、現地の人々の優しい心遣いだった。ホンダチームはヨーロッパ転戦の拠点をオランダのロッテルダムに置いたが、そこの「ベッドモトパリス」という二輪車販売店の主人が親身に世話をしてくれた。「ボクのことを息子のように可愛がってくれてね。〜各国のレースに自費でやってきては、運送会社や駅にボクを引っ張って行った〜」と思い出を語る。」(浜松オートバイ物語(天野久樹、郷土出版社1993)

※当時のホンダ輸入元はHet

Motorpaleis(ロッテルダム、社長はHans Moerkerk)とR.A.M.O.(Riemersma Accessoires

Motoren Onderdelen、エイントホーフェン、社長はTon Riemersma)。

詳しくはHet MotorpaleisとHans

Moerkerk(リンク)。 |

(4) (3)のMoerkerkによる推薦の頃のフーゲンホルツとの関係について飯田は2004年に次のように語っており、1960年マン島TT後のオランダ到着後、Moerkerkの後に親しくなったことが分る。そして2-(2)からするとサーキット支配人としてしてのフーゲンホルツと親しかったのであり、飯田はフーゲンホルツをサーキット概略設計者としてはあまり意識していなかったものと思われる。

|

「私たちはもうそのときは、フーゲンホルツの親父さんとはとうに親しくなってたんですね。というのは、私達の基地があったロッテルダムからけっこう距離はあったんですけど、当時F-1のレースも開催していた〜サーキットがありましてね、ザントフルトです。そこまで、よくオートバイの試運転で通ってましたからね。そのザントフルトの支配人をしていたのがフーゲンホルツさんだったんで、幾度も行くうちに親しくなっていたんですね。」(バイカーズステーション2004-10)

|

(5) 塩崎、飯田等がフーゲンホルツと面談したことについて飯田は1994年に次のように語っている。この際に訪日要請、条件提示(依頼内容、時期、期間、報酬等)が行われたものと思われる。

「彼(フーゲンホルツ)と連絡をとり、設計が本格的にスタートしました。彼とは以前から面識があったので、設計を担当していた塩崎定夫さんを交えて話をしました。」(オートスポーツ1994-6-1)

|

(6)

塩崎、飯田等の帰国後、1961年1月10日の日本からの電報の後にフーゲンホルツは日本を訪問、同年1月20日〜1月29日の間、日本に滞在した(文献1)。

フーゲンホルツの日本短期滞在の目的が単なる商用なら当時もビザは不要だったかもしれないが、フーゲンホルツの来日は単なる打ち合わせではなく業務受託が目的で、フーゲンホルツは報酬を得たのだから就労ビザが必要だったと思われる。フーゲンホルツの来日が塩崎、飯田等の帰国後になった理由は、フーゲンホルツ自身の都合の他、就労ビザ取得のためであった可能性もある。

なお、ビザ申請に必要な招聘状は塩崎、飯田等のヨーロッパ滞在中にフーゲンホルツに渡されたと思われる。

以上をまとめると次のとおり。

〇飯田はフーゲンホルツとMoerkerkと親しかったが、フーゲンホルツをサーキット概略設計者としては強く認識していなかった。

〇飯田が1960年にサーキット担当になる。

〇本田社長が外国人のアドバイスを受けることを指示する。

〇塩崎、飯田等が1960年12月にヨーロッパサーキット視察に行き、飯田がMoerkerkに適切なサーキット概略設計者推薦を依頼。

〇Moerkerkはフーゲンホルツを推薦、飯田が本社の河島に電話し了承を得た。

〇塩崎、飯田等がフーゲンホルツと面談、日本でのサーキット概略設計を依頼した。

〇1961年1月下旬、フーゲンホルツは日本に滞在し、概略設計作業を行った。

(塩崎がフーゲンホルツ案を再設計し最終概略設計とした)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

文献1著者の中島の記事について

フーゲンホルツの手記を翻訳し公開したことについては文献1著者の中島に感謝したい。上の記事作成の大きな助けになった。

さて、中島は次の記事も公開している。

鈴鹿サーキットの設計者はジョン・フーゲンホルツ氏です。 (takahikonakajima.com)

鈴鹿サーキットの設計者はフーゲンホルツ氏である。|Takahiko Nakajima (note.com)

これらの記事、文献1のフーゲンホルツ手記以外の記述の論旨は次のようだ。

A 塩崎はサーキット設計のノウハウも持っていないし、捏造、虚偽発言を繰り返す人物

B オランダ人の発言は全て正しい

C フーゲンホルツは優秀なサーキット設計者だから鈴鹿サーキットの設計者はフーゲンホルツ

フーゲンホルツが著名なサーキット概略設計者であることに異論はないが、中島の論理、事実認識には問題がある。

(1)

「僕はオランダの知己に「塩崎定夫という日本人が自分自身が鈴鹿サーキットの設計者と名乗り出てフーゲンホルツは飾りである」と発言した事実を伝えていた。僕と交流のあったすべてのオランダ人はこれに憤慨していた〜憤慨するオランダ人の中にベテラン・ジャーナリスト、ロブ・ペテルソン氏がいた〜フーゲンホルツ氏が自信の言葉によって日本の鈴鹿サーキットを設計した一部始終を記録した記事〜を送ってくれた」(文献1・2-3頁)

〇2012年に塩崎が設計者として名乗り出たのではない。中島の文献1・20頁で、「日本モーターレース史」(桂木洋二、山海堂1983)27頁の記事を示しているが、最終案は「デザイン塩崎」となっている。最終案を「デザイン

塩崎」とする記事が1983年にあったことを中島自身が認めている。

なお、日本モーターレース史の出版時、塩崎はホンダランド退職前であり、取材内容はホンダランド又はホンダ技研工業の確認を受けたものと思われる。

〇塩崎が語った内容は次のとおり(再掲)で、「フーゲンホルツは飾りである」とは語っていない。

「本田さんは「オマエが作ったコースでは誰も信用しないから、誰かガイジンを連れてこい、ガイジンなら誰でもいい」と言うんです」

「〜フーゲンホルツさんの名前を出せばJAFでもどこでも話がスムーズに進みました。当時はそういう時代でした。日本人なら信用しないけど、ガイジンなら信用するというわけです(Racing

on 461(2012-11))。 |

「フーゲンホルツは飾りである」に相当するのはライターが書いた「事実上、フーゲンホルツは「名前貸し」、「権威づけ」のために担ぎ出された立場だったようだ」である。中島はライターの記事を塩崎の発言かのようにオランダへ伝えたのである。

フーゲンホルツの起用に「日本人なら信用しないけど、ガイジンなら信用する、というわけです」という側面があったことは否めないと思う。塩崎が語ったのは日本国内のことのようだが、ホンダにとってはFIM、FIAが日本の新参者にどういう対応をするか予想できなかっただろう。塩崎が語った内容は誤りではない。

また、この発言だけでは塩崎がフーゲンホルツの貢献がなくフーゲンホルツを飾りと考えていたかどうかまでは分らない。どういう質問をするか、どの発言を記事にするかはライターの意図が反映されるからである。

塩崎は2012年に次のようにも語っている。

|

「誰も知らない日本の塩崎という者がつくったコースでは走ってくれないから、外国人を連れてこいと。知り合いから紹介され、オランダのサーキットを設計したフーゲンホルツ氏にコースの監修を依頼し、来日してもらった。」(日本経済新聞本社版2012/8/28) |

この発言は、概略設計全体に対してなら疑問があるが、コース設計に関しては大きな問題はない。ただし、私は「監修」より「助言」の方が適切だと考える。

〇ペテルソンはフーゲンホルツが設計したコースと完成したコースが大きく異なるのを認識しているのだろうか? 認識した上でフーゲンホルツ手記を根拠に「鈴鹿サーキットはフーゲンホルツ設計」と考えているなら、設計についての認識が私とペテルソンでは全く異なるのだろう。

(2)

検証1 はたしてモーカルク氏は実在の人物だったのか?|Takahiko

Nakajima (note.com)(「〜オランダのロッテルダムのホンダ販売店「ヘッド・モト・パリス」のモーカルクの紹介により塩崎らがフーゲンホルツに会った」という逸話について、「モーカルク氏の存在が疑われるが、モーカルク氏は日本から渡欧した塩崎定夫氏や飯田佳孝氏が作った偽物で、ホンダとのコンタクトはフーゲンホルツ氏が先行していたという説がある」とする中島による検証)

「疑問を解消するためにFACEBOOKのオランダ・ベルギーでのホンダコミュニティ内で上記の2点を質問してみた。コミュニティには1950年代からモータースポーツに親しんできているベネルクスのホンダの状況をつぶさにみてきた数多くのメンバーが存在している。彼らからの回答は以下の通りである」

「結果1 ロッテルダムにはホンダ販売店はなかった。ホンダを輸入するHonda Motors NV

はロッテルダム近くにある都市Ridderkerkにある会社であったが、存在したのは1967年〜1979年であった。1960年時点でホンダ代理店がオランダには存在していなかったのである」

「結果2 モーカルクというファミリーネームはオランダには存在しない」(MOCALC、MOHKARUC、MOUKALCなどを照会した結果)

文献1の18頁では「〜オランダのフーゲンホルツ家やモータースポーツ関係者に確認したところ、この塩崎氏の発言や既存の日本の書籍でまことしやかに伝えられている「ロッテルダムのホンダ販売店」は1967年から1979年にロッテルダムの近くRidderkerkに存在した「Honda

NV」のことを指しているのである。時系列からみておかしい。また紹介してくれたモーカルク氏」についてオランダの友人は誰ひとりとしてそのファミリーネームをオランダ国内で聞いたことがないというのである。すべてが捏造の疑いがあるのである」

こちら(リンク)では「既存のホンダ側資料は、フーゲンホルツ氏をホンダに紹介したのはロッテルダムのモーカルク氏としている。しかし、このモーカルク氏が実在したという証拠は当方が取材した結果見つからなかった。このモーカルク氏の存在自体が虚偽の可能性がある」 |

〇赤文字は誤り。

〇「モーカルク」はカタカナなのでオランダに存在しないのは当然であり、結果2の正しい結論は「MOCALC、MOHKARUC、MOUKALC等というファミリーネームはオランダには存在しない可能性がある」である。

〇「参考 フーゲンホルツの起用」とHet MotorpaleisとHans

Moerkerk(リンク)で前述のとおり、ヘッド・モト・パリス(中島はモトヘッドパリスと誤記することもある)はHet Motorpaleis、モーカルクはHans

Moerkerkであり、Het Motorpaleisは、当時、ホンダ輸入元だった。ホンダとMoerkerkの初接触は1958年と考えられる。

なお、Het

Motorpaleisは英語ではThe Motorpalaceになる。

中島が塩崎に捏造疑惑をかけた根拠である検証は、「1950年代からモータースポーツに親しんできているベネルクスのホンダの状況をつぶさにみてきた数多くのメンバーとフーゲンホルツ家に訊くだけ」だが、彼らは

〇オランダの2輪レース界に関わっていたHet MotorpaleisもMoerkerkも知らなかった。

〇1959年にHet Motorpaleis、R.A.M.O.がホンダのバイクをオランダに輸入していたことを知らなかった。

〇1963年にHONDA

MOTOR N.V.がロッテルダムに設立されていたことを知らなかった。

また、彼らと中島は「オランダで1966年までホンダのバイクが販売されていなかったとしたら、ホンダは売り物がありながらレースだけやっている間抜けな会社」に気が付かなかったし、中島は「ホンダにモーカルクに関する逸話を捏造する理由があるのか?」を考えなかったのである。

(3) 塩崎定夫RacingOn461号の

発言のうちの虚偽を証明します。 (takahikonakajima.com)

虚偽1 「オランダのホンダ販売店のモーカルク氏の紹介でフーゲンホルツ氏とコンタクトをとった。」

上記「参考 フーゲンホルツの起用」のとおり、虚偽ではない。

なお、Racing on

461(2012-11)には「オランダの販売店で相談したらフーゲンホルツという人がいるらしいと」とあり、「ホンダ」、「モーカルク氏」、「紹介」という言葉はない。

上記「参考 フーゲンホルツの起用」は2025年3月に加筆したものだが、2024年7月当時はこの「虚偽1」に関し、私は次のように書いていた。

〇1959年時点で既にホンダC71がオランダに輸出されており、1959年に既にホンダとオランダのモーターサイクル業界と接点があった。

〇1961年の輸入元はHet MotorpaleisとR.A.M.O.で、1959年も同じだったと思われる。

〇Het

MotorpaleisのMoerkerkは1960年6月時点でホンダレーシングチームと深い関係があった(飯田はホンダレーシングチームのメンバー)。

〇本田宗一郎の「俺はレースをやるところが欲しいんだ」発言は1959年末で、直ちにサーキット建設プロジェクトがスタートした(「語り継ぎたいこと-チャレンジの50年」(本田技研工業1999)262頁)。情報収集する中で、飯田の訪欧前にMoerkerkからフーゲンホルツの存在をホンダに知らされることは在り得ただろう。

〇それが渡欧後なら、遅くとも1960年オランダGPまでにフーゲンホルツの存在をMoerkerkから知らされたと思われる。

〇「Moerkerkからフーゲンホルツを紹介される」を中島は虚偽としているが、「Moerkerkからフーゲンホルツを紹介される」と「(1960年6月に)飯田がフーゲンホルツと接触する」が繋がっていても不思議ではない。

〇あるいは「Moerkerkからフーゲンホルツを紹介されるが、飯田はすでにフーゲンホルツと面識があった」可能性もある。

中島はこの記事の「Het Motorpaleis」と「Moerkerk」を読み取ったが、他の記述は読まなかったか、読んでも理解できなかったようだ。オランダのモータースポーツ界の生き字引であるロブ・ペテルソン氏(と間接的にフーゲンホルツJr.)に問い合わせ「He(フーゲンホルツJr.)

confirmed my thoughts. His father had contact with Honda long before

Hans Moerkerk became Honda dealer. 」との返事を受けたことをもって

「ジョン・フーゲンホルツ氏はハンス・モーカルク氏がホンダ・ディーラーになる以前からホンダとコンタクトを持っています。 よって野田健一氏の主張する「モーカルク氏がフーゲンホルツ氏をホンダに紹介した」は時系列的におかしいということが判明しました。」

「〜モーカルク氏の正式な綴りが判明したことで当方の主張が正しいことが判明できました。」

としている(2024年8月1日) 。検証1 はたしてモーカルク氏は実在の人物だったのか?→実在した!しかしホンダとのコンタクトはフーゲンホルツ氏が先行していた!|Takahiko

Nakajima (note.com)

誤った結果1、2を生んだ検証1と同様、 「1959年にHet

Motorpaleis(Moerkerkが社長)がホンダのバイクをオランダに輸入していたことを知らないオランダのモータースポーツ界の生き字引とフーゲンホルツJr.に訊いただけ」なので、必然的に誤った結果となった。

オランダ側の回答が誤っているのはもちろん、「時系列的におかしい」という中島の判断もおかしい。「ホンダがMoerkerkからフーゲンホルツを推薦される」と「既にホンダの飯田はフーゲンホルツと面識があった」は両立可能※である。

※実際の時系列は「1960年6月以降、飯田はMoerkerkと親しくなる」→「飯田はフーゲンホルツと親しくなる」→「飯田はMoerkerkに相談し、フーゲンホルツを推薦される」→「飯田はフーゲンホルツに会い訪日を要請」

|

虚偽2 「帰国するときに一緒に連れて来ちゃったんですよ」

塩崎、飯田等が帰国したのは1960年12月31日で、文献1によると1961年1月10日に「PLEASE COME TO TOKYO」という本文だけの電報がホンダからフーゲンホルツに発信された。これをもって中島は塩崎の「連れて帰った」を虚偽としているが、「参考 フーゲンホルツの起用」で書いたようにヨーロッパで塩崎、飯田等がフーゲンホルツに会った際に条件(依頼内容、時期、期間、報酬等)を提示し訪日を要請し、塩崎、飯田等が帰国後に短文の電報を送ったとしか考えられない。

「帰国するときに一緒に連れて来ちゃったんですよ」は「連れて帰ったようなもの」あるいは単に「連れて来た※」とすべきだっただけであり、86歳頃の老人の52年前の記憶違い、言い間違いを「虚偽」、「めちゃくちゃ」(文献1・18頁)として批判するのは如何なものか。

※飯田は「〜フーゲンホルツ氏を日本に連れてきたんです。」(バイカーズステーション2004-10)としている。「連れて来る」には「引っぱってくる」の意味があるので、これは正しい。

●フーゲンホルツ記録によれば、フーゲンホルツはホンダからの電報(1961年1月10日)を受けて日本行きを決断し、同年1月19日にオランダを出発、翌日に日本に到着した。

フーゲンホルツJr.によれば、「(本田宗一郎)氏は父に単純明快な文章で電報を送ってきました。「日本に来てください」と。2週間後に航空券が届き、父は数週間、日本に滞在しました。」とのことである(https://www.takahikonakajima.com/letter_Ron462.html)が、太字は明らかに誤りである。ただし「航空券をホンダが送った」が事実なら次の疑問がある。

〇フーゲンホルツが電報受信後にホンダに日本行きを国際電話で了承し、それからホンダが航空券をフーゲンホルツに送ったとすると、出発に間に合わない可能性がある。ホンダは電報発信より前に航空券を発送したのではないか?

|

虚偽3 「名神高速道路は鈴鹿サーキットを参考にして建設された。」

名神高速道路の技術面については「名神高速道路建設誌 各論」(日本道路公団1967)も参考となる。

高速道路の舗装技術に関しては概ね中島の意見のとおりと考えるが、塩崎は名神高速道路舗装技術の詳細を知らないだろうから、「虚偽」というより「思い込み」が適切だろう。

また、名神高速道路の工事関係者が鈴鹿サーキットの工事現場を視察したとするなら、当然、名神高速道路の関係者が「勉強させてもらいに来ました」ぐらいの挨拶は当然するだろうし、それを塩崎が100%真に受けたのではないか?

なお、視察が行われたとすると、鈴鹿サーキット舗装工事の技術仕様、工事中に起きた問題と対策等についても調査しただろうし、それが仮に既に名神高速道路側が取得していた技術の範囲内だったかどうかは分らない。仮に名神高速道路側が取得していた技術の範囲内であり直接学ぶことがなかったとしても、その技術で問題があるかどうかが確認できたことが視察の成果になっただろう。

(4) Racing

on 461号塩崎定夫氏発言へのフーゲンホルツ家からの反論 (takahikonakajima.com)

「塩崎定夫氏が設計者ではなく工事の責任者であることはジョン・フーゲンホルツ氏自身が書かれた日本での行動記録にもしっかりと記載されています。フーゲンホルツさんの日記のなかで記述される塩崎定夫氏の役割はフーゲンホルツさんへの接待とブルドーザーの手配のみです」

フーゲンホルツ滞在期間の塩崎だけで塩崎の役割を判断するのは無理である。フーゲンホルツが修正する前の案1、案2の設計、案3(フーゲンホルツ案)の後の案4、案5、案6の変更設計は誰が主導したというのだろうか?

また、中島はフーゲンホルツの概略設計だけあれば、詳細設計なしに開発行為が可能だと考えているのだろう。フーゲンホルツ記録では(1月27日の設計結果提出後)「〜その場で塩崎定夫氏に建設開始の指示が下された。〜排土板をそなえたブルドーザーを10台調達し〜アクセス道路を拡張する工事が始められることになった」とあり、あくまでアクセス道路の拡張のことであるが、中島はサーキットの建設工事そのものと理解したのだろうか?

「鈴鹿サーキット開場50周年記念

アニバーサリーデー・オフィシャルブック&全レース優勝者総覧」(モビリティランド2012)207頁では着工は1961年8月、同書本文では6月。

地鎮祭は8月25日に行われた(リンク)。

|

「父は鈴鹿での仕事に対し、多額のお金を受け取りました。もし父が設計者でないなら、ホンダはなぜそんなことをしたのでしょうか〜オランダの国立自動車博物館に収蔵されている鈴鹿サーキットのオリジナル設計図面には父の署名が入っていたはずです」(フーゲンホルツ子息の手紙)

この設計図面は、「1 コースレイアウト案の変変化」で前述のとおり フーゲンホルツ案であり、最終案ではない。また、一口に「設計」といっても、コースレイアウト設計、(コースレイアウトを含む)概略設計、詳細設計に分けられることをフーゲンホルツJr.は理解していないようだ。

「資料にするために塩崎氏が靴べらでニュルブルクリンクの路面アスファルトをこすり落としたという(塩崎の)話も、信じられません。靴べらではアスファルトを完全にこすり落とすことなど、できません」(フーゲンホルツ子息の手紙中)

飯田も次のように語っている。

|

「視察時は冬のヨーロッパだったので、サーキットの路面は雪で隠れていたのですが、表面のアスファルトを靴べらで採ってきたのです」(オートスポーツ1994-6-1) |

路面の荒れた箇所(こちらを参照)であれば靴べら(当時であれば金属製)で一部を剥がすことができたと思われる。

ただ、こすり落とすにしても剥がすにしてもサーキット管理者の了承を得たのだろうか? 飯田は2008年頃には「冬にドイツのニュルブルクリンクに行って、靴べらで雪を掘って、路面のサンプルを拾ってきたりしていました」(浅間から世界GPへの道 昭和二輪レ-ス史1950〜1980(八重洲出版2008))と語っている。靴べらはアスファルト採るためではなく雪を掘るために用いたのであり、(路面が荒れて剥がれた)舗装のかけらを拾ったということのようだ。こちらが事実なのか、「路面を削った」ではまずいとして修正したのか・・・

ニュルブルクリンクを調査中の写真(日本モータースポーツ史2(動画)

1分44秒、Racing on 461(2012-11)にも掲載)に写る器具はサンプル保管器具のようだが、写真の人物が手にしているのは柱状サンプルのようにも見える。何れにしろ、何らかの路面サンプルを持ち帰ったと考えられる。

(5) 「フーゲンホルツの日記によれば、本田宗一郎氏は鈴鹿サーキットを当初は2輪サーキットとして建設することを考えていた。よって塩崎氏が書いた図面の第1案と第2案(注:上記案1と案2)は2輪サーキットとしての設計なのである。それが証拠に第1案と第2案(注:案1と案2)では四輪車が走行するには曲芸が必要なレイアウトである」(文献1・20頁)

〇「1 コースレイアウト案の変化」で書いたようにホンダは当初から2輪・4輪サーキットを計画していた。

フーゲンホルツは次のように書いているが、この文では本田宗一郎がフーゲンホルツと面談前から同じ考え方だったのか、面談で意見を変えたのかは分らない。

| 「〜四輪レースやその他のイベントも開催できるようにつくるべきだというのが私の考えだった。本田氏はこれに全面的に賛成してくれた」(フーゲンホルツ記録) |

組織に属する人(塩崎、飯田等)が上司(本田宗一郎)の考えを本当に理解しているかどうかは組織外(フーゲンホルツ)には分らない。2輪しか製造していないホンダの塩崎、飯田等からフーゲンホルツが「2輪・4輪サーキット計画」を聞いていたとしても、本田社長に面談する機会を得たなら社長の意向を確認するのは当然だろう。

〇中島がいう「曲芸」が何なのか分らない。案1、案2のコースが4輪に「曲芸」を強いるというなら、当時のモナコの2つのヘアピン(下)、トンネルも曲芸を強いるように思える。もちろん、第1案(案1)は特異なコースだと思うが、塩崎がヨーロッパ視察前に設計したものであることに留意すべきである。また、案2、コース案変化1の2番目の図のインフィールド部分もハラマも似たようなものである。

なお、イギリスのオリバーズマウント(スカボロー)は事実上2輪用サーキットになっているが、それはコースレイアウトではなくコース幅による。

(6)

「1962年2月28日(水)の最終案があった この図では第5案(注:コース案変化2の案6)をもって最終案とされているが実はその後もあるのである。1962年2月28日(水)に本田宗一郎氏からフーゲンホルツ氏へ送られた書簡には「フーゲンホルツ氏のプランにはとても感謝する」の文字が添えられている。」 (文献1・22頁)

「その後」はない。

21頁の表では「1962年2月28日(水)」、「フーゲンホルツから最終提案が書面により伝えられ本田宗一郎がこれに満足した」とあるが、上の文にはフーゲンホルツの書簡については書かれていない。また、21頁の表に添付されたコース図は1963年3月1日・土木技術誌に掲載の竣工図面であることから、仮にフーゲンホルツの書簡があったとしても図は添付されていなかったと思われる。また、オランダに残るコース図はフーゲンホルツ案である。

1963年3月1日・土木技術誌に掲載の竣工図面はコース案変化2の案6(最終案)と全く同じものであり、「1 コースレイアウト案の変化」のとおり、1966年8月4日撮影の航空写真に写るコースに合致する。

文献1・22頁の各図は基本的にコース案変化1と同じものと思われ、航空写真とのずれが大きい。そのため、1962年1月15日付の図(最終案)と1963年3月1日・土木技術誌に掲載の竣工図面が異なるように見えるだけである。

(7) 「設計の基本思想について塩崎氏は「レイアウトの良し悪しなんて分からないから、この(石膏模型)の上から線を引いて、石膏を削りながら、なるべく削らないで済むような線で決めたんです。」(注:Racing

on 461(2012-11)15頁写真の添付文)

と〜述べている。当時から塩崎氏には基本思想などなかったのである。」(文献1・22頁)

塩崎は本文(Racing on 461(2012-11))で次のように語っている。

「ニュル(ブルク)のマネージャーが、ドイツにある道という道の特徴を全部織り込んだコースだと説明してくれました。モンツァのオーバルみたいなコースではエンジンの耐久力しかテストできないので意味はないなと思ったものです。」

「〜鈴鹿のコースには日本の道路にありうる要件を全部盛り込もう、と考えながら等高線をなぞって削った。そうしたらこういうコースが出来上がったというわけです。」 |

また、「1 コースレイアウト案の変化」で紹介したように案1、案2のインフィールド部分について、塩崎は次のように語っていた(再掲)。

| 「当初はですね、まあこっちも、まあそのレース、走るというか見たい方の心裡で、野次馬根性もありまして、グランドスタンドの前でストレートはあるはヘアピンはあるは、いろんな場面がですね、見たい場面が全部集められないかという、ちょっと複雑なものを作ってしまった訳です。」(日本モータースポーツ史2(動画 2分2秒〜)と語っている。 |

86歳頃の老人が思い出しながら言ったこと、それをライター氏が取捨選択して記事にしたことの、しかも写真の添付文だけを取りあげて断定するのは如何なものかと思う。

下は1959年5月26日撮影の航空写真に塩崎設計の案1を重ねたもの(再掲)だが、溜池を避け、道路、谷間を陸橋で横切り、谷間を活かし、場所によっては谷間を埋めるなど、立体パズルを解いたようなコースであることが分る。記憶は風化していくものであり、塩崎はこの立体パズルを解く苦労が特に記憶に残っていたと思える。

(8) 「〜フーゲンホルツ氏の日記にあるとおり、フーゲンホルツ氏が石膏模型に印をつけていった作業のあとに塩崎氏が線を引いたに過ぎないと考えられる〜コースの良し悪しも分らない人間が土量配分だけをガイドにして設計できるのであろうか?」(文献1・22頁)

中島の中では塩崎設計の案1、2、4、5、6は存在しないことになっているようだ。

(9)

(ホンダのウェブサイト中の記述「(塩崎、飯田等のヨーロッパ視察中)「〜フーゲンホルツ氏にコース設計を任せることを決定し〜」を元に)「(フーゲンホルツにコース設計を任せるがホンダの本心であるとするなら、ホンダはやっとフーゲンホルツ氏を鈴鹿サーキットの設計者として認めたことになる。」(文献1・22頁)

ホンダのウェブサイトの記述は1960年12月の状況についてのもので(これは正しい)、フーゲンホルツ設計のコース案と異なる最終案の設計者が誰かを述べたものではない。

(10) ジョン・フーゲンホルツ氏が鈴鹿サーキットの設計者である証拠リスト

例えば次のような記述を「鈴鹿サーキットの設計者がフーゲンホルツである証拠」としている。

「設計の権威フーゲンホルツ氏のアドバイスを入れたコース」(モーターファン1962-8)

「〜このコースはレーシングコース設計の権威フーゲンホルツの助言で設計され〜」(科学朝日1962-12)

これは「フーゲンホルツが鈴鹿サーキットを全て設計した証拠」にならない。フーゲンホルツが著名なサーキット概略設計者であることは論を待たないが、これらの文では「助言」、「アドバイス」とあるので、別の主設計者が存在することを示唆しているとしか読めない。他の「証拠」からすると、中島の論理は「フーゲンホルツは著名な設計者だからフーゲンホルツは鈴鹿サーキットの設計者」だろう。

また、この2つの記述はモータースポーツランドまたはホンダの公表資料に頼ったものであるが、広報資料の正しさの検証が全くなされていない。同種の記述の多さは資料の正しさを保障しない。「証拠」は主観的ではなく客観的に正しいと判断できるものでなくてはならず、多数決で決められることではない。

これに限らず、中島の記事には「証拠」、「証明」、「検証」という用語と、それらに関して「誰々がこう書いている」、「オランダの友人がこう言っている」という類の記述があるが、問題は「その言葉の定義は何か、人によって定義が異ならないか(例:「設計」とは何か、「紹介」とは何か)」、「その人がなぜその判断になったか、その根拠は何か」、「その内容が他の方法で確認できるか」である。

そして、これらを考察するためには、何より読解力が必要なのである。

|

参考 モータースポーツランド(鈴鹿サーキット建設等のために設立されたホンダの子会社)が1962年に発刊した「世界のランキングを求めて」英語版※では次のように書かれている。

The Suzuka Racing Circuit was designed with the help of the world's leading

racing circuit designer, Mr Hugenholtz. It includes some of the best features of

the Italian Monza Circuit and the Dutch Van Drenthe Circuit and has already

aroused considerable interest abroad.

※日本語版10000冊、英語版2000冊が発刊され、販売店、関係者に配布された。

|

その他

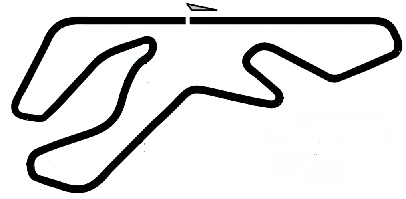

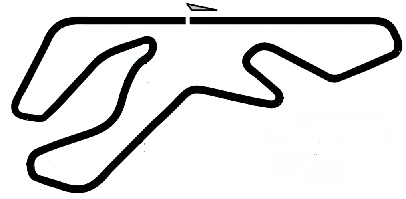

(1) ストレート長

鈴鹿サーキット

- Wikipedia では メインストレート 800m、西ストレート 1200mで、鈴鹿サーキットの公式数字は

suzuka_courseguide.pdf (suzukacircuit.jp) メインストレート 約800m、西ストレート 約1000m。

下の開業(1962年9月)当時のコース図からすると メインストレート 770m 西ストレート 890m辺り。

1980年代に第1〜第2コーナー、スプーンカーブが少し内側に小さくなっているから、今はこれより少し短くなっているだろう。

メインストレートの公式数字「800m」は770mの四捨五入になるが、西ストレート「約1000m」は少しサバを読んでいるようだ。そしてWikipediaの「西ストレート1200m」は論外。

現在の鈴鹿サーキットをgoogleで距離測定したもの

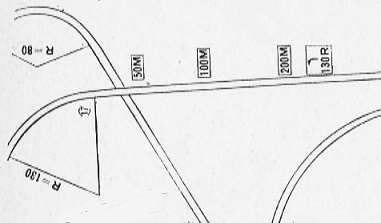

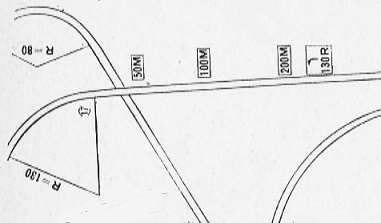

(2) 130R

1962年完成当時、西ストレート終わりの左コーナーは「150R」だった。下左は1963年日本GP(2輪)を伝える雑誌に掲載されたコース図で、「150R」と書かれている。なお、1962年版も「150R」と書かれているが、1963年版の方が文字が大きいので、こちらを載せた。

|

|

| 1963コース図 |

ライディング1969-4(MFJ) |

上右はライディング1969-4(MFJ)に掲載された図で「130R」と書かれており、130Rに見直しされている。ネット上にはコース改修によって150Rから130Rになったという記述もあるが、それを裏付ける当時の資料が見当たらない。

「130R/最終コーナーの直線と西ストレートが120度で交わる(ライダーは西ストレート終わりで左に60度曲がる)とすると、コーナーの半径が150mから130mになると

円弧部分:20.94m短縮

直線部分:23.04m延長

差引:2.15m延長

になる。

1962年当時、コース距離は6004mとされており、1983年、最終コーナーにシケインが設けられるまで変わらなかった(6004.15mとされることもあった)ことから、「150R」は誤記(コース標識も含めて)の可能性がある。案4の数字が残ってしまったのだろうか?