4 1968年

1967年、クランク大端部の破損が相次ぎ250ccクラスのタイトルを逃したヤマハは、1968年に向けてエンジンを中心とした改良を進めた。1967年に多発したクランク大端部のトラブルの対策については、ヤマハが1971年に公表したペーパーを引用しよう。実際には大端部のトラブルは解決したわけではないようだが。

"In some Grand Prix races during 1967 we experienced a somewhat mysterious

big end bearing problem. After an analysis of the oil it was found that this

trouble was caused by a minute contaminant in the oil. Installation of a

special oil filter between the oil tank and oil pump solved the problem."

"Connecting rod

big end bearing: In the development of an engine

with high rpm, durability of some engine parts became problem. The most

important problem was durability of the connecting rod big end. To maintain a

long life of parts at high rpm, it is apparent that sufficient lubrication is

essential -and strength to withstand stress is vital.

Shortly after the season began we experienced

rod big end bearing failures. We decided that bearing in the retainer cage was

too heavy and caused subsequent high inertia loads. The bearing cage was

lightened by reducing the crank-pin diameter and by using a lesser number of

needle rollers. In this way cage strength was not reduced.

But a new trouble occurred - flaking on the

surface and breakage of the crankpin. It was found that this failure could be

corrected by changing the location of the oil nozzle and using a crank pin of

special material. Also, the thrust washers installed on both sides of the big

end were removed so that frictional heat caused by thrust force from side play

at the big end was eliminated. The movement of the big end was controlled at

the small end through wider wrist-pin bosses so the rod could not touch the

crank web. After these modifications were made we did not encounter any trouble

with the big end throughout the Grand Prix series of 1968"

「その2」に書いたようにRD05Aにはトランジスタ点火仕様もあった。これについても、このペーパーに記述がある。

"Transistorized ignition system is well known, but we tried using two

different methods of electrical pick-up to work as the spark trigger. One

utilized magnetic force and the other an electric wave. Development of these

two methods was completed, but there were no observed performance differences

between them. Therefore, the electric wave trigger was adopted simply by reason

of its shorter development period.

The mechanism of pick-up is as follows: between two pick-up plates,

which face each other over a gap of 2mm, a specific electric wave is constantly

emitted. A change in the wave is caused by passing a blade with a special shape

between these two plates, and this change is utilized as the igniting

signal."

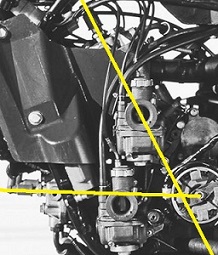

左は1973年に再公開されたRD05Aだが、右下に写ってる円形のものが「pick-up」で、4組の「pick-up

plates」が90度間隔に配置されている。そして「blade」も写っている。

当時のスズキ、ヤマハの2ストロークレーサーは1/2回転のマグネトを使用していた。RD05Aのマグネト点火仕様もトランジスタ点火仕様もクランクケース及びマグネト(またはピックアップ)駆動機構は共通である。マグネト点火の場合、2気筒用のものを2基装着し、トランジスタ点火仕様では1基のピックアップを装着(もう1基装着するスペースには蓋)していた。もちろん、トランジスタ点火もpick-upは1/2回転しており、写真から点火間隔は180度(2気筒ずつが同時点火)だと分る。

その他、1967年型との外観上の違いについては「その2」に書いたとおりである。

しかし、ヤマハの意気込みは肩透かしを食らわされる結果になった。1968年初め、ホンダは世界選手権レースからの撤退を表明し、ヤマハはライバルを失い、1968年の250ccクラスはシーズンが始まる前からヤマハ勢の独走になることは明らかだった。そしてスズキもホンダの後を追うように、2月21日に撤退を発表、ヤマハは125ccクラスでもライバルを失うことになった。

さて、ヤマハチームのライダーは1967年と同じフィル・リードとビル・アイビーの2人である。そして2人の間で無駄な争いを避け、125ccはリード、250ccはアイビーがタイトルを取るという「協定」が行われた。この「協定」はシーズン当初は順調に機能した。

ライバルを失ったヤマハはTTレースを最後にファクトリーチームを引き上げ、RD05Aはリードとアイビーに貸与されることになった。そして、シーズン中盤、ヤマハは1969年はファクトリーマシンを出さないことが明らかになった。リードは”最後”のチャンスと、7月の250ccチェコスロバキアGPから「協定」を反故にし、250ccクラスでもタイトルを獲得する決意を固めた。このため、2人の間は険悪な状態となった。日本のヤマハからも圧力がかかったが、「協定」自体レギュレーション違反なのだから、どうしようもない。そして、得点上、アイビー優位の状態で最終戦イタリアGP(モンツァ)を迎えた。しかし、アイビーはプレッシャーに負けたのかコースアウト、リードが優勝、2位アイビーで1968年の2人の成績は全く同じになった。チャンピオンはFIMの裁定に持ち込まれリードがチャンピオンに決定した(チャンピオンの決定方法は「得点制」を参照されたい)。

マン島でのフィル・リード

https://www.ttracepics.com/yamaha/phil-read-yamaha-1968-lightweight-tt-20629231.html

https://global.yamaha-motor.com/jp/race/wgp-50th/race_archive/riders/phil_read/img/pic_photos_phil_read_02.jpg

マン島でのビル・アイビー

https://www.ttracepics.com/yamaha/ivy-yamaha-1968-lightweight-tt-20629229.html

http://www.motoracers.eu/wp-content/uploads/2020/05/grafik-10.png

アイビーはスタンディングスタートで21分27.4秒を記録、前年、マイク・ヘイルウッドが記録した21分39.8秒をあっさり破った。コーナーリングで左下気筒排気管を路面に擦らせてしまい排気管が割れて遅れるが、何とか優勝。リードはリタイヤ。

1968年の世界選手権を終えたRD05Aは、長谷川によりマカオGP、長谷川、本橋により1969年シンガポールGPを走りその使命を終えた。2気筒6段変速という新フォーミュラ施行まで1年あったとはいえ、ライバルのいないレースを戦っても無意味だという判断だったのだろう。ヤマハはしばらく市販レーサーによるレース活動のみ行うことになり、本格的な250ccファクトリーマシン0W17が復活するのは1973年のことである。

ポイントランキング(有効得点は全10戦中のベスト6戦の合計)

|

|

A |

E |

TT |

N |

B |

AE |

CZ |

Fin |

U |

I |

有効得点 |

|

READ |

|

8 |

|

6 |

8 |

6 |

8 |

8 |

|

8 |

46 |

|

IVY |

8 |

|

8 |

8 |

|

8 |

6 |

|

8 |

6 |

46 |

2人のポイント、優勝回数、2位入賞回数は同じだったため、2人が同時に入賞したレース(2人のうちどちらか1人でもリタイアしたレースは除外)のレースタイムを合計しリードがチャンピオンと決定された。

|

レース |

アイビー |

リード |

|

オランダ |

55分23秒9 |

55分24秒 |

|

東ドイツ |

46分44秒 |

46分44秒1 |

|

チェコスロバキア |

50分53秒9 |

50分39秒4 |

|

イタリア |

44分26秒4 |

42分35秒4 |

|

合計 |

3時間17分28秒2 |

3時間15分22秒9 |

5 マカオGP・シンガポールGP

これらのレースについても少し触れておく。

(1)マカオGP

二輪のマカオGPは1967年に始まり、長谷川弘が1967、1968と連勝した。下左端は1968年の写真でマシンは1968年型RD05A。こちらの頁の最初の写真は同レース。2つ目の写真はファイル名が「1967_1stGP_Start」でゼッケン21の長谷川のマシンはRD56。

(2)シンガポールGP

1968年4月、シンガポールGP250㏄クラスに長谷川、本橋が1、2位、オープンクラスは本橋、長谷川で1、2位。下左は長谷川でマシンは1968年型RD05A。下右は本橋でRD05Aは1967年型のように見える。

1969年4月、長谷川、本橋が250㏄クラスに出場し、1、2位。下右端は長谷川でマシンは1968年型RD05A。

|

|

|

|

|

|

1968年マカオ |

1968年シンガポール |

1969年シンガポール |

|

6 現存するマシン

1973年に1台の1968年型RD05Aが雑誌取材に供された。その後、しばらく表に出なかったが、1983年に開館したフジ・モーター・ミュージアムに貸し出し展示され、このミュージアムが閉館するとヤマハに戻った。そして、1998年のCentennial Classic TT(アッセン)、タイム・トンネル(筑波)、鈴鹿ヒストリックミーティングを走り、その後も何回かヤマハ主催のイベント等でも走行した。

これらのマシンは同じD05802/R05804と思われる。

1973年当時の前フォークの形状や左シフトだったこと等から、このマシンは1969年シンガポールGPを走ったマシンの可能性がある。1973年当時はトランジスタ点火仕様で、1998年のタイム・トンネルまでその状態を維持していたが、1998年鈴鹿ヒストリックミーティング(下右端)以降はマグネト点火だったRA31Aと部品を交換したようで、マグネト点火になっている(右)。

s

s

参考(2016/1加筆)

下のマシンはD05802/R05804ではなく、エンジン、フレーム何れも近年新造されたもの。このため、エンジン/フレーム番号を記す必要性はない。外見上はトランジスタ点火仕様。前フォークはチェリアーニ製に似ており、その点で上記マシンより外見上は1968年世界GP仕様に近い。

。

。

|

90度V? (2021年3月加筆) 〇「(RD05Aで)水冷化」、「RD05の後継車として1966年に実戦投入されたRD05A~」も誤り。1966年に出場したV型4気筒は全てRD05。ライター氏はヤマハ公式サイト表の誤りを文章化したのか。あるいはRD05が全て空冷90度Vと思い込み、1966年の水冷RD05の後バンクシリンダーが前傾しているのを見て「1966年に実戦投入されたRD05A」としたのか。 |

|

|

〇回転計について「レッドゾーンは17000~18000rpm間から上で、単室125㏄のエンジンと比べてストロークが短く往復運動部分の慣性質量も小さい、単室62.5㏄ならではの許容回転の高さといえる」とあるが、この回転計は14000~15000rpmもレッドゾーンになっている。回転計を125㏄4気筒・RA31Aと共通にしているだけで、RD05Aに用いるときのレッドゾーンは14000~15000rpm。1960年代の2ストローク250㏄4気筒のレッドゾーンが17000~18000rpmのはずがない。 〇「67年に製造され、68年の世界GPを獲得したフィル・リードのマシーン」とある。これが正しいなら次のようなストーリーが想定されるが、何れも現実味に欠ける。 想定1 1968年型プロトタイプを1967年に製作、テストを重ねた上で1968年実戦型マシンを製作するスケジュールだったものが、1968年2月のホンダのGP撤退発表により1968年実戦型は製作されず、1968年型プロトタイプがそのまま1968年実戦に用いられた。このマシンのフレーム番号「804」は1968年型4号車を意味しており、1967年時点で1968年型プロトタイプが4台以上製作されていた。 想定2 1967年時点で1968年実戦型マシンが4台以上製作されていた。 おそらく、この記事の元となったであろうバイカーズステーション1990-3での誤りをそのまま継続したもので、元の誤りは日本のレーシングモーターサイクルの歴史(1973八重洲出版)に掲載されたヤマハの長谷川弘氏の回想「RD05Aの完成は67年12月、翌68年はホンダの退場のため~」(長谷川氏の記憶誤り)を根拠にしたことによるものだろう。 〇「フィル・リードのマシン」はおそらく「フィル・リードのマシンと同型のマシン(フィル・リードが乗った個体かどうかは不明)」ではないか。 |

|