RC181/2RC181 HONDA HONDA

1 登場以前

1957年を最後にジレラ、グッチが世界GPから撤退して以来、500㏄クラスはMVアグスタのものだった。1963年、ジレラ4気筒がスクデリア・デュークに貸与され500㏄クラスに出場したが、1957年の後、あまり改良されていないジレラ4気筒はMVの敵とは 成り得なかった。しかし、MV500も基本設計は古く、同様に基本設計の古かったMV350をホンダ350㏄4気筒が圧倒したように、ホンダが基本設計の新しい500㏄4気筒を投入すれば容易にMVを圧倒できるように思われた。一方、ホンダは50~350㏄クラスの4クラスに出場し、残るのは500㏄クラスであり、大排気量市場を考えれば500㏄クラスを無視することはできない状況もあった。

このようなことから、まず350㏄4気筒(ボア×ストローク:50×44.5㎜)をベースにした450㏄4気筒・RC180(54.6×48㎜)の開発が始まった。「世界二輪グランプリレースに出場したホンダ レース用エンジンの開発史」(1994 HONDA R&D Technical Review)によると、開発開始時期は1965年2月となっている。一方、 1965年マン島TT500㏄クラス(6月)にホンダのエース、ジム・レッドマンがゼッケン15、車種は未定でローデシア・モーターサイクル・クラブの名の下にエントリーしており、場合によってはRC180が出場することを検討していたようだ。 ただ、開発期間が4か月では短すぎるので、実際の開発開始時期はもう少し早いようだ(何をもって「開発開始」というかも問題なのだが)。

結局、マン島TTにRC180は姿を現さなかった。マン島前までの250㏄の4戦、350㏄の1戦でレッドマンは勝つことができず、500㏄クラスに出場するどころではなかったのだろう。

この後、RC180は500㏄フルサイズ(57×48㎜ 489.9cc)に改造されテストが行われ、そのテスト仕様をベースに開発されたのがRC181(57×48㎜)である。

1966年に向けてホンダと契約を結んだマイク・ヘイルウッドによると、彼が初めてホンダ500に乗ったのは1965年のクリスマスの時期である。'When I

first tried out the 500, in Japan at Christmas 1965, Honda agreed to cobble up a

new frame. I went back three months later to try it out, and it wasn't much better("Hailwood" by Mike Hailwood and Ted Macauley, Cassell 1968)

そして、この最初のテストでヘイルウッドは2分25秒3を記録したようだ。 「鈴鹿サーキットでマイクがテストしたところ、2分25秒3というエラいタイムを出したが、操縦性には不満を訴えていた。」(by 秋鹿方彦:モーターサイクリスト誌1975-1) 1965年日本GP350㏄クラスでヘイルウッドがMV350㏄3気筒に乗り2分28秒9を記録しているので、このタイム自体、不思議ではない。

2 1966年

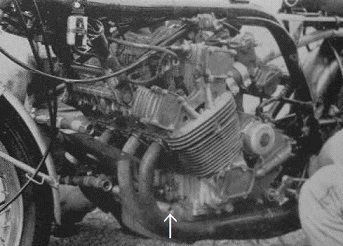

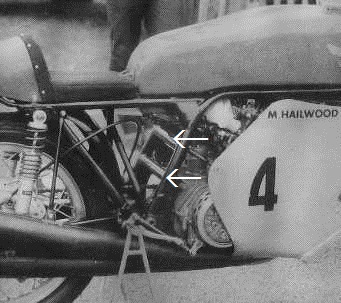

1966年のRC181のフレームにはダウンチューブ装着型(ボルト留め) と無装着型がある。下はダウンチューブ装着型で、ダウンチューブ後端

・前端・中央のボルトが外されダウンチューブが垂れ下がった状態。白矢印がダウンチューブ後端のフレーム側装着部で、青矢印がダウンチューブ前端装着部、黄色矢印がダウンチューブ中央のダウンチューブ側装着部で、赤矢印がそのエンジン側装着部。

| 1964年頃まで、ホンダRCレーサーではクランクケース前端に排気管取付ステーを持つものがあったので、下左の赤矢印部分が排気管取付部である可能性がないことはない。ただ、1965年型250㏄6気筒2RC166、1965年型125㏄4気筒4RC146にクランクケース前端排気管取付ステーはなく、この頃にはホンダはエンジンに排気管を取り付けることを止めていたので、赤矢印部分はダウンチューブ装着部と考えられる。 |

下左はダウンチューブが外された状態で、ダウンチューブ前端のフレーム側装着部が見える。

下右はダウンチューブ前端のフレーム側装着部がなくダウンチューブ無装着型だが、エンジン側のダウンチューブ中央装着部(矢印)は残っている。

この2種のフレームの内、ダウンチューブ装着型がシーズン当初から用いられた。1965年クリスマスの後、新型フレームが製作され、3箇月後にヘイルウッドによりテストされ、5月22日の第1戦を迎えるので、この新型フレームがダウンチューブ装着型と思われる。

このシーズン、50、125㏄クラスをルイジ・タベリ、ラルフ・ブライアンズ、そして250㏄、350㏄、500㏄の3クラスをジム・レッドマン、マイク・ヘイルウッドの2人で戦うことになった。1966年、500㏄クラスが開催されるのは9戦だが、同一レース開催日に250、350㏄、500㏄の3クラスが行われるのが7戦もある。3クラス2人体制は少し無理があるようだが・・・

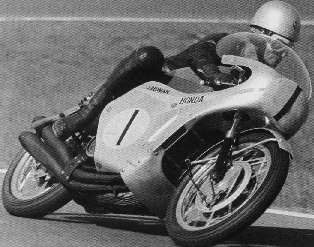

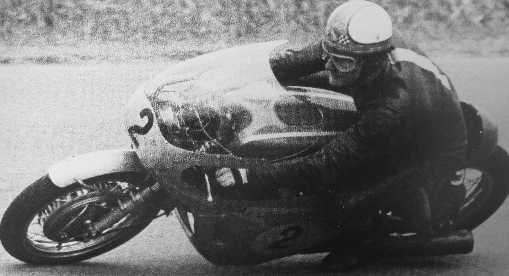

第1戦ドイツGP、250㏄、350㏄、500㏄の3クラス合計の距離はレギュレーションの1日走行可能距離500㎞を超える。ホンダは重要なライバルのいる250㏄をレッドマン、ヘイルウッドの2人体制とし、350㏄にヘイルウッド、500㏄にレッドマンを割り振った。ライバルとなるMVアグスタ500㏄4気筒は基本設計がかなり古く、レッドマン(下左端)は労せずしてホンダ500のデビューレースを飾った。レッドマンのマシンはダウンチューブ装着型。

第2戦オランダGP、MVアグスタは前年から走らせていた350㏄3気筒をベースにした420㏄3気筒を登場させた。ホンダはヘイルウッド、レッドマンの2人体制で臨み、ヘイルウッドが変速機故障でリタイアするものの、レッドマン(下左)がアゴスチーニを2.2秒差で退け優勝。レッドマンのマシンはダウンチューブ装着型(下右)。なお、MV3気筒はこの後、徐々に排気量を拡大し、最終的には500㏄フルスケールになる。

|

|

|

|

|||

| ドイツGP | オランダGP | ベルギーGP | ||||

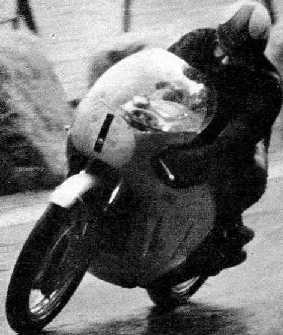

第3戦ベルギーGPは雨の中行われた。 アゴスチーニはMV3気筒ではなく4気筒で出場。レッドマンは転倒し左腕負傷でリタイア、ヘイルウッド(上右端)はトップを走るもののエンジン故障でリタイア、アゴスチーニが優勝。レッドマンは負傷がなかなか癒えず、欠場が続き、第8戦マン島TTで引退を表明。

第4戦東ドイツGP、ヘイルウッドはエンジン故障でリタイア、アゴスチーニもトップを独走しながら、終盤に転倒・リタイア、スタストニ(ヤワ)が優勝。

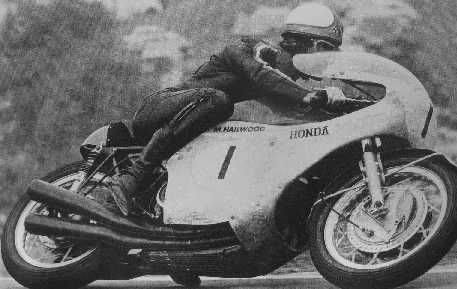

第5戦チェコスロバキアGPは雨中のレースだったが、ヘイルウッド(下左)が独走し優勝し、アゴスチーニ2位。なお、ヘイルウッドは250cc、350㏄でも優勝し、125㏄レースでもタベリが優勝し、ホンダは開催4レース全て優勝。ヘイルウッドのマシンはダウンチューブ装着型(下右)。

第6戦フィンランドGPも雨中のレースとなり、ヘイルウッド、アゴスチーニが接戦を演じるが、ヘイルウッドがコースアウトし、アゴスチーニが優勝、ヘイルウッドが2位.。

第7戦アルスターGP、スタート前には小雨も止み、レースはヘイルウッド(下左)が独走し優勝。アゴスチーニが2位。

ヘイルウッドのマシンはダウンチューブ未装着。

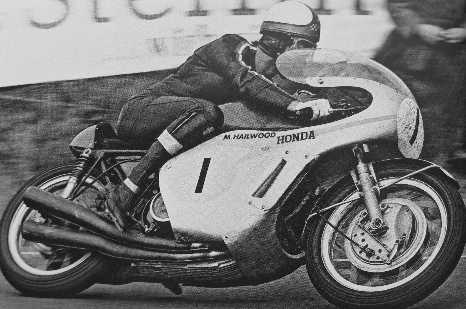

TTレースは海員ストで開催が遅れ第8戦として行われた。ヘイルウッド(下中)が独走で優勝し、アゴスチーニが2位。この時点で全9戦中、過半数の5戦をホンダが制したので、メーカータイトルはホンダのものとなった。ヘイルウッドのマシンはダウンチューブ未装着で、前ブレーキが径を拡大した新型となった。

レース中 https://www.ttracepics.com/mike-hailwood/mike-hailwood-honda-1966-senior-tt-19674496.html

レース中 https://www.ttracepics.com/mike-hailwood/mike-hailwood-honda-1966-senior-tt-8452841.html

|

|

|

||

| アルスターGP | マン島TT | イタリアGP |

第9戦のイタリアGP、アゴスチーニはスタートで遅れるが追い上げ首位に立ち、ヘイルウッド(上右)も追い上げるが、結局、序盤でリタイア。この時点でアゴスチーニの世界チャンピオンが決定し、アゴスチーニはそのまま独走で優勝。

| ランキング |

| A | N | B | AE | CZ | Fin | U | TT | I | 有効得点(総得点:参考) | |

| アゴスチーニ | 6 | 6 | 8 | R | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 36(54) |

| ヘイルウッド | - | R | R | R | 8 | 6 | 8 | 8 | R | 30 |

| レッドマン | 8 | 8 | R | - | - | - | - | - | - | 16 (ランキング5位) |

3 1967年

ホンダは1966年を最後に50cc、125㏄クラスから撤退、250㏄、350㏄、500㏄クラスのみ戦うことになったが、ブライアンズが250㏄クラス(終盤は350㏄クラスも)を走るものの、ヘイルウッドが3クラスを走るという異常な体制で1967年を戦うこととなった。

1967年型の2RC181はボアを0.56㎜広げエンジン排気量を499.6ccへと僅かに拡大、クランクシャフト平均軸径を小さくする等により摩擦損失が低減された。

また、66年型ではシフトシャフトはギアボックス左側から取り出され、ロッド+シャフトで車体右側のシフトペダルに繋がっていたが、67年型ではギアボックス右側からシフトシャフトが取り出されるようになった。

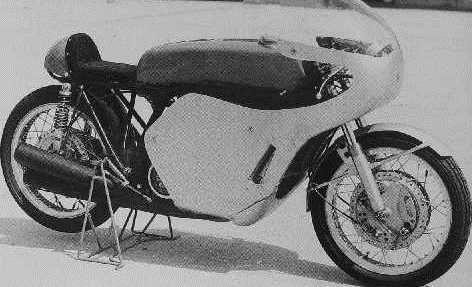

下左はシーズン前に公開されたと思われる2RC181。車体は1966年型後半と同様、ダブルバックボーンのままだが、主要なパイプ径を増したようだ。また、左右のスイングアームピボット部から交差してシートレールに繋がるパイプが設けられた。

|

|

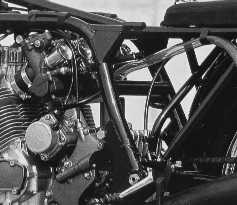

上右は前フォーク周りを拡大したもので、車軸ホルダー部分に偏心軸が入り、車軸位置を変更できるようになっている。第2戦マン島以降、この前フォークとは別の新型が用いられたが、新型も車軸位置可変型。

なお、ヘイルウッドが1967年シーズンに乗った2RC181は、右シフトペダルを踏み込むと変速機側シフトシャフトがクランクケース右側から見て左回転するのに対し、このマシンでは右回転する。シーズン前に変速機シフトドラム等を変更したのだろうか。あるいは、ヘイルウッド以外の、 異なるシフトパターンを好むライダーがテストしたのだろうか。

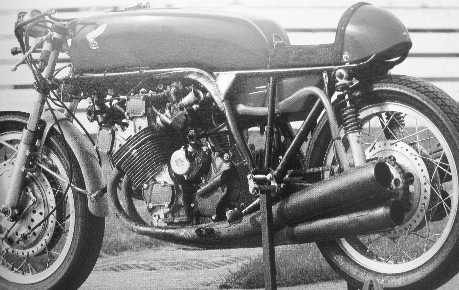

さて、現存する2台の67年型2RC181F(2RC181フレーム)のうち、下左端、下左のRC181F-302が67シーズン前公開マシンンに似ている。下右は第2戦マン島TTで撮影されたRC181(このマシンがレースで用いられたと思われる)で、矢印のように左右バックボーン部を結ぶ2本のパイプがある(下左のRC181F-302では1本)。

そして、下右端は現存するRC181F-301で、次の特徴がある。第5戦東ドイツGPで登場した新型フレームである。

(1) スイングアームピボット部からシートレールに繋がるパイプが、302は交差しているのに、301は上に真っ直ぐ伸びている。

(2) 301はバックボーンの曲がる部分(キャブレター付近)に補強が入っている。

|

|

|

|

|||

| RC181E-301/RC181F-302 | マン島TT | RC181E-302/RC181F-301 | ||||

上右のマン島TTでのマシンはRC181F-301で、第5戦東ドイツGPで新型フレームが登場した際にフレーム番号(右スイングアームピボット付近に張り付けられたプレートの刻印)を譲ったものと思われる。このように、1967年シーズン中、少なくとも3台のフレームが用いられたようだ。

|

ヘイルウッドはシーズン前テストで、67年型マシンのハンドリングを不満を抱き、、独自にフレーム製作委託を決意する。"Hailwood" by Mike

Hailwood and Ted Macauley, Cassell 1968から引用する。 'Colin Lyster, who had

worked on the Paton frames, which seemed to handle okay, offered help.

'when I spoke to chap from Renolds(注:Reynoldsの誤り), the tube-makers, he said

it would take a couple of months to knock up new frame. That was far too

long to have to wait, so Colin and I went to Italy to see a man who had a

welding business just outside Milan. Everybody told us he was a brilliant

welder an a fair hand with frames. ~He* really got to work and produced a

frame in sixteen days, We almost lived on his doorstep to make sure he

hurried things along. 'We put the engine in it and tested it at Modena.

It wasn't too bad, but it still wasn't quite right.' '~Honda were furious. They sent me a strong letter emphasizing that they

like to keep everything they do secret. But I still couldn't get them to

commit themselves about making a better frame. Then it all came to a head

when I asked them for some bits and pieces for the new unit. They were so

slow in responding that I gave up and abandoned the idea.' このマシンに搭載されたエンジンは1966年型で、イギリスに残されていた66年型マシンから流用されたものと思われる。 |

第2戦マン島TT、1周目にアゴスチーニは21分を切るタイムを記録しヘイルウッド(下左端、301)をリードするが、2周目にヘイルウッドは20分48.8秒の最速ラップを記録しアゴスチーニとの差を詰め、3周が終わりピットインした時にはアゴスチーニとの差は3秒まで縮まった。しかし、2RC181のスロットルグリップが緩んでしまいピットでの補修に時間を要し、アゴスチーニとの差はまた12秒まで開いてしまう。この差は4周が終わってもあまり変わらなかったが、5周に入るとヘイルウッドが猛然と追い上げ、ラムゼイ地点ではほぼ差がなくなる。そして山岳コースを下ってきたのはヘイルウッドだけで、アゴスチーニは後輪駆動チェーンが切れてしまいリタイア。ヘイルウッドがそのまま優勝。

レース中 https://www.ttracepics.com/mike-hailwood/big-honda-4-mike-hailwood-1967-senior-tt-8452851.html

レース中 https://www.ttracepics.com/mike-hailwood/mike-hailwood-honda-1967-senior-tt-12398816.html

レース中 https://www.ttracepics.com/mike-hailwood/mike-hailwood-honda-1967-senior-tt-12398814.html

スタート前 https://www.ttracepics.com/matchless/mike-hailwood-honda-20119516.html

|

|

|

||

| ドイツGP | オランダGP | ベルギーGP |

第3戦オランダGP

、アゴスチーニが好スタートを切るが、ヘイルウッド(上右、302)がアゴスチーニの後にぴったり付け、中盤に交わすとそのまま優勝。2位アゴスチーニ。

第4戦ベルギーGP

、アゴスチーニがスタートから飛び出し、ヘイルウッド(上右端、302)との差を少しづつ広げ独走し優勝、2位ヘイルウッド。

第5戦東ドイツGP、

新型フレームが登場し、ヘイルウッドが使用するが、エンジン故障でリタイア、

アゴスチーニが優勝。新型マシンは、このレースではフェアリングにオイルクーラー装着部がない。

第6戦チェコスロバキアGP

、スタートから2人が首位を争うが、ヘイルウッドが少しづつ差を広げ、17.8秒差で優勝。ヘイルウッドのマシンは新型フレームと思われるが、オイルクーラーが通常の位置(フェアリング両横側)に装着されている。

第7戦フィンランドGP、豪雨の中スタートするが、アゴスチーニが独走して優勝。ヘイルウッドは序盤で転倒リタイア。

第8戦アルスターGP、

アゴスチーニはスタート直後にクラッチ故障でピットイン、大きく遅れヘイルウッドが優勝。アゴスチーニは20位。ヘイルウッドのマシンは新型フレームで、前ブレーキドラムのパネルに孔が多数開けられた

が、孔の位置は、シーズン前公開マシンとは若干異なる。

第9戦イタリアGP

、ヘイルウッドが独走するが、終盤、変速機故障(シフトダウン不能)で遅れ、アゴスチーニが優勝し、ヘイルウッド2位。第10戦(最終戦)でヘイルウッドが優勝したとしてもアゴスチーニが6位以内に入ればタイトル獲得という形勢となった。

第10戦(最終戦)カナダGP、小雨が降るレース、ヘイルウッド(新型フレーム)が独走するが、アゴスチーニは競うつもりはなく着実に2位入賞し、2年連続タイトルを手にした。同時にメーカータイトルもMVアグスタのものとなった。

|

|

|

||

| 東ドイツGP | チェコスロバキアGP | アルスターGP |

| ランキング |

| A | TT | N | B | AE | CZ | Fin | U | I | C | 有効得点(総得点:参考) | |

| アゴスチーニ | 8 | R | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 46(58) |

| ヘイルウッド | R | 8 | 8 | 6 | R | 8 | R | 8 | 6 | 8 | 46(52) |

続く MENU