0W45(1979年型YZR500)

YAMAHA

1977年シーズン途中に姿を現したヤマハ0W35KはYPVS(ヤマハ・パワー・バルブ・システム)が装着された初のヤマハ・ロードレーサーであり、1978年にケニー・ロバーツの手により500cc世界選手権(ライダー)をヤマハにもたらしたマシンである。0W45(1979年型YZR500)はこの0W35をさらに改良したマシンであり、ケニー・ロバーツに2つめの500cc世界選手権をもたらした。

1 メカニズム

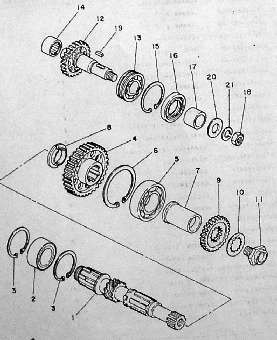

エンジンは2ストローク水冷並列4気筒で、ボア×ストロークは56×50.7㎜。エンジンの基本的な構成について、1980年に市販された市販レーサーTZ500(0W45の市販レーサー版)のパーツリスト図を見てみる。

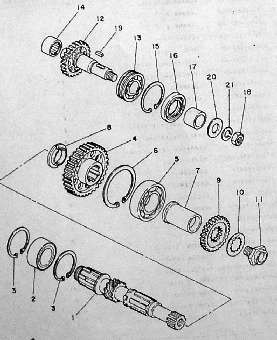

上左 クランクケースの変速機部分は変速機軸で水平に分割されるのではなく一つの箱になっており、右端にふたがあり、変速機ギアクラスターを抜き出せる。アッパークランクケースはクランクシャフト周辺のみ。クランクケース材質は0W45、TZ500、何れもマグネシウム合金。

上右 クランクシャフトは2本(共通部品)で、それぞれの内側にギア(No14、31T)があり、このギアは下左図のジャックシャフト(動力取出シャフト、No1)上のNo4ギア(32T)に繋がる。従って、クランクシャフトは後方回転。ベアリングは各4個で各クランクの外端のベアリング(No11)はローラーベアリング、内端はボールベアリング(No15)で、2気筒間の2個のベアリング(No13)は分割式のローラーベアリング。

上左 ジャックシャフト上のNo9(32T)のギアはNo12(31T)のギアシャフトに繋がり、No12のギアシャウトにCDIローターが装着される。

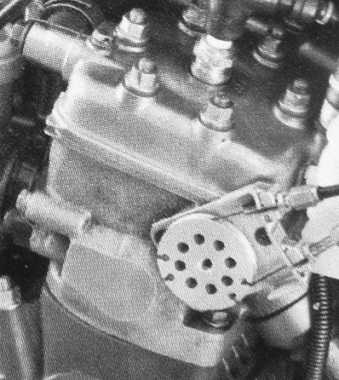

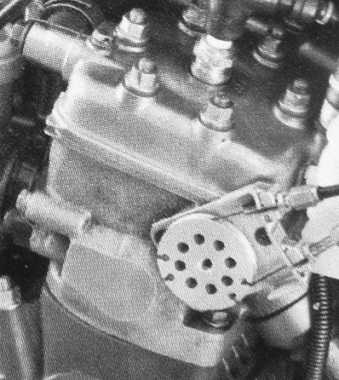

上右 シリンダー、シリンダーヘッドは各気筒別体で、シリンダー、シリンダーヘッドは分離締め(シリンダー、シリンダーが別々のスタッド、ナットで固定される)。YPVSの鼓型パワーバルブ本体は単独での部品番号はなく、シリンダーとの組合せ部品である。

並列4気筒の内側2気筒の整備性を考えると、クランクケース上に刺さる長いスタッドボルトにシリンダー、シリンダーヘッドを通し、シリンダーヘッド上からナットで締める「共締め」の方がよい。実際、1977年型0W35(YPVSなし)では共締めだったし、それ以前の0W20(1973~74)、0W23(1974~76)も同様。

しかし、YPVS装着エンジンでは、スタッドボルトが邪魔になりシリンダーに鼓型パワーバルブを装着できないし、仮に装着できたとしても各気筒の鼓型パワーバルブを連結できない。このため、1978年実戦型0W35Kでは、シリンダー前側は分離締め(ボルト・ナットが露出)、後ろ側は分離締め(シリンダー側ボルト・ナットは非露出)だった。下は現存する0W35エンジン(0W35-E-811)。

しかし、1978年実戦型0W35Kの組付方法でもシリンダーとシリンダーヘッドの温度上昇によるの締付力変化がシリンダー・シリンダーヘッドの前後で異なっていただろう。0W45でのシリンダー・シリンダーヘッド組付方法の見直しはこの対策と思われる。 |

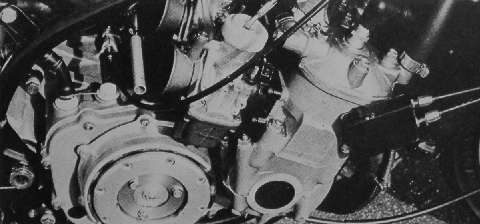

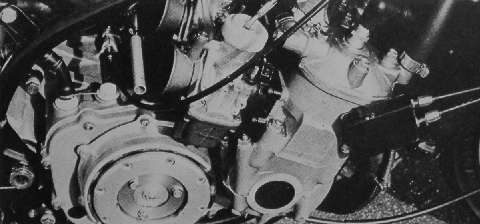

水ポンプはクランクケース上面にあり、ジャックシャフトにつながる縦方向のシャフトで駆動される。また、このシャフトは同時にクランクケース下部の変速機オイルポンプも駆動する。回転計ケーブルはジャックシャフト右端からギア駆動される。

吸気方式はピストンバルブ。キャブレターはパワージェット付のミクニVM34でシーズン後半にはVM36も試みられた。変速機は6段。

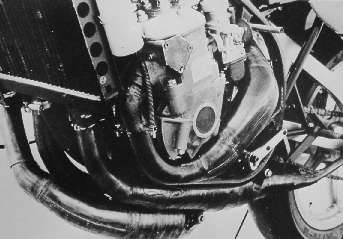

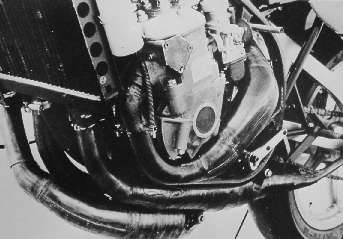

車体は1974年以降のヤマハのファクトリー500レーサーと基本的に同じレイアウトであり、後サスペンションがモノクロス(長いクッションユニット1個がスイングアームに前傾して取り付けられており、リンク等は介さないもの9であることが特徴である。スイングアームはアルミ合金製。

なお、ヤマハ500のアルミフレームは1980年型0W48から採用されたといわれているが、1979年の0W45の写真からすると、0W45でも試みられた。以下の文中で、「アルミフレーム」とあるのは、写真から判断したもの。

TZ500の公表乾燥重量は138kg(フェアリング含まず)であり、フェアリング、水、オイルを含めると145kg程度になる。また、80年日本GPで優勝した高井幾次郎のヤマハ0W48(アルミフレーム)がレース後の車両検査で142kgであったので、0W45(スチールフレーム仕様)は意外と重く142kg(燃料なしの半乾燥)程度だったと思われる。なお、同レースで3位入賞した水谷勝のTZ500はレース後の車両検査で147kgだった。

下のシーズン前公開写真(カラー)、袋井テストコースでの公開マシン(白黒)ではシリンダーヘッドが非常に小さいが、実戦車では通常の大きさになった。キャブレターはフロート室、エアファネルのみマグネシウム合金製。サイレンサーはCFRP製だが、1978年の0W35Kと同様、後端の突き出しはない。実戦ではこれよりサイレンサー本体が長く突き出し有のタイプが使用された。

2 戦績

1978年、0W35Kを与えられたロバーツ(チャンピオン)、ジョニー・セコット(ランキング3位)、片山敬済(ランキング5位)のうち、片山が切り捨てられ、替わりにクリスチャン・サロンに0W45が与えられた。0W45のフレーム番号は0W45-B-901から始まっていると思われ、おそらく、ロバーツに903、904、セコットに901、902、サロンに905、906が割り当てられたのだろう。

第1戦ベネズエラGP

ロバーツは2月13日にヤマハの袋井テストコースで転倒・負傷し、本GPは欠場。サロンも0W45が間に合わず、TZ350(若干、排気量を拡大)に乗ったので、セコットのみが0W45で出場した。

セコットはプラクティスでは1分35.13秒で3位、ポールはバリー・シーン(スズキXR27(RGB500))の1分34.14秒。

レースではXR27に乗るWil Hartogが好スタート、ビルジニオ・フェラーリ(XR27)、トム・ヘロン(XR27)、スティーブ・パリッシュ(XR27)、セコットと続く。シーンはスタートで遅れ12位。3周目、ウンチーニ(スズキ市販RG500)がセコットを抜く。シーンは追い上げ7周目には2位に浮上、12周目にはHartogが転倒、シーンが首位に立つ。セコットは16周目にサスペンショントラブル、ミッションオイル漏れでピットイン、リタイア。レースはそのままシーン、フェラーリ、ヘロン、ウンチーニの順でゴール、サロンは7位だった。最速ラップはシーンの1分34.08秒。

第2戦オーストリアGP

ロバーツがこのレースから復帰。下のロバーツの2台の0W45の前ゼッケン横に1本(右のマシン)、2本(左のマシン)の線が貼られている。これは2台のマシンを区別するためのもの。以下、右のマシンをK1、左のマシンをK2とする。シーズン中に新フレームが導入された可能性もあるが、その場合もこの区分は変わらなかったようだ。

また、2台の排気管の形状は明らかに異なる。単なる個体差なのか、諸元が異なるのかは不明。仮にK1のものをA型、K2のものをB型とする。第3戦以降のK1、K2の判別は写真によるので、参考とされたい。

プラクティスではセコットが1分23秒39でポール、ロバーツは1分24.77秒で4位。

レースではセコットはスタート準備ができないうちにスタートとなり、大きく遅れた。1周目を終わってフェラーリがトップ、ロバーツ(K2)はすぐ後ろにつける。シーンは6位だったが、ブレーキ故障で少しずつ遅れる。ロバーツは4周にわたってフェラーリの後ろを走るが、満を持してトップに浮上。1、2回、フェラーリがトップを奪い返すが、ロバーツがフェラーリを徐々に引き離す。セコットは追い上げ11周目には6位まで上がるがシケインで転倒、膝のお皿を割ってしまう。レースはそのままロバーツがトップでゴール、最速ラップもロバーツの1分21.69秒。

第3戦ドイツGP

セコットはオーストリアでの負傷のため、当分、欠場することとなった。また、このレースからサロンに0W45が与えられた。プラクティスではシーンが2分16.1秒でポール、ロバーツは2分17秒で5位、サロンは2分17.9秒で8位。

レースではフェラーリが好スタート、最初に第1コーナーに飛び込んだ。しかし、インフィールドではHartogが首位に立つ。ロバーツ(K2)は2周にわたってフェラーリの後ろにつけるが、3周目にフェラーリを抜く。しかし、その時すでにHartogはロバーツに5秒差をつけていた。4周後、ロバーツはフェラーリに抜かれ、シーン、Boet

van Dulmen(市販RG500)の2位グループを形成することになる。7周目、シーンがヘアピンでロバーツを抜くとvan

Dulmenも続き、ロバーツは5位に落ちる。10周目、van Dulmenがエンジン故障でリタイアし、4周後にはシーンもエンジン故障でリタイア。ロバーツはペースを上げ、1周に1秒以上、差を詰めるが、結局、Hartogが優勝、ロバーツは3.6秒差で2位、3位フェラーリ、サロンは8位だった。最速ラップはロバーツの2分12.4秒。

K2

(レース使用車)

K2

(レース使用車)

第4戦イタリアGP

プラクティスは、シーンが1分56.13秒でポール、ロバーツは1分56.18秒で2位、サロンは1分58.61秒で14位。

レースではHartogが好スタート、2周にわたってヘロン、ロバーツ(K2)にリードを保つ。ロバーツは3周目にHartogをかわしトップに立つ。フェラーリは(プラクティスでのクラッシュにもかかわらず)7周目にはヘロンに迫るまで追い上げる。10周目にはHartogがクラッシュ。サロンは10位前後を争っていたが、結局ピットイン・リタイア。残り4周で、ロバーツのマシンの燃料残量警告灯が点灯した、ロバーツは若干、ペースダウンを強いられたが、そのままトップでゴール、2位はフェラーリ、3位ヘロン、4位シーンだった。最速ラップはロバーツの1分56.0秒。

K1、K2とも前ブレーキキャリパーがブラケットを介して前フォークに取り付けられている。この後もブラケット付とブラケットなしの両方がロバーツの0W45で見られる。セコットのマシンの1台でも使用された。

|

|

| K2(レース使用車) |

K1 排気管はA型 |

K2

(レース使用車)

K2

(レース使用車)