赤数字:500㏄レーサーの変速機速番号※

テクニカルコース

1 用語「テクニカルコース」

ロードレースサーキットの特性について「テクニカルコース」という用語がある。

「バレンシア・サーキットは、一周4.005kmのテクニカルコースです」、「コースの特徴は、左回りで低中速コーナーが連続し、メインストレートを除いて、常にマシンがどちらかにバンクしている難易度の高いレイアウトです」( MotoGP史上最長シーズンの最終戦。中上貴晶が復帰 | Honda.Racing

「ミサノのコース前半はテクニカルコース、終盤はハイスピードセクションですが」 中上がプラクティスで20番手。土曜日の予選はQ1から挑む | Honda.Racing)

これらの記述からすると、

テクニカルコース:低中速コーナーが連続するコース

高速コース:テクニカルコースと対比されるもので、直線、高速コーナーからなるセクション。高速サーキットも同様。

ということのようだ。

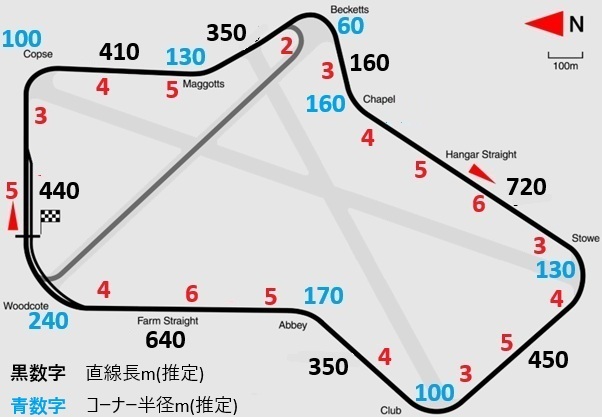

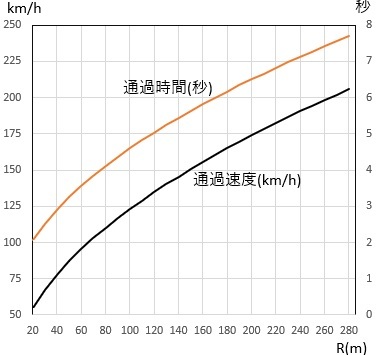

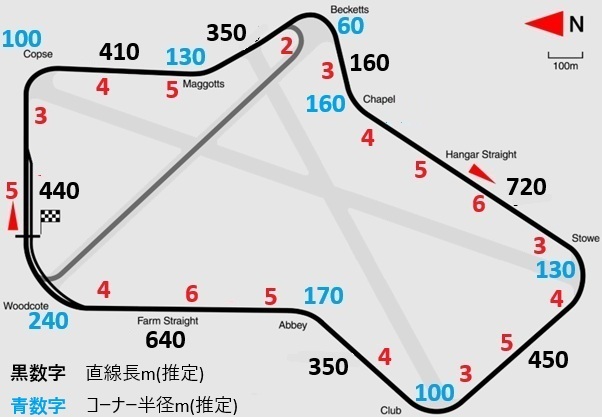

さて、1977〜1986年にイギリスGPの舞台だったのはかつてのシルバーストーン(4.71km)で、1983年イギリスGP予選でケニー・ロバーツ(ヤマハ0W70)は1分28.00秒を記録(1位)、平均速度は190km/hを超えた。シルバーストーンはコーナーが8箇所しかないし、そのコーナーも高速コーナーが大半であり、それを350〜720mの直線で繋いでいた。下図は1983

British motorcycle Grand Prix - Wikipedia の図に加筆したもの。

赤数字:500㏄レーサーの変速機速番号※

| ※ロバーツは最終コーナー(Woodcote)で6速から2速シフトダウンする(Techniques of Motor Cycle Road Racing by Kenny Roberts, Hazleton 1988)、Abbey(170R)は4速で走る(1979年イギリスGP、Kenny Roberts by Barry Coleman, Arthur Barker 1982) としている。その他の地点はレース映像からシフトダウン数を推定した。 |

2 ケニー・ロバーツの意見

ケニー・ロバーツ自身は次のように語っている(Techniques of Motor Cycle Road Racing by Kenny Roberts,

Hazleton 1988)。

To sort the bike during practice you should pick out

the most important corners, usually the fast ones leading into fast sections,

where your speed is going to be most vital. I didn't work on low gear corners at

all. I don't waste my time there because it makes so little difference to lap

times. The effort is better spent on the fast corners. The main thing is to get

the corners that are going to make the biggest difference to lap times down pat.

You can go around the other corners as hard as you like, with everything

dragging on the ground, and you will not even pick up a tenth in lap time. But

go through a set of fast esses just right, at 100 percent, and you will pick up

half a second.

要するに

〇低速コーナーよりも高速コーナー、特に高速セクションに繋がる高速コーナーがラップタイムを短縮する上で重要

〇低速コーナーを攻めても0.1秒も稼げない。高速Sを攻めれば0.5秒稼げる

このロバーツの意見について考える。

3 高速コーナーと低速コーナーの違い

(1)通過時間

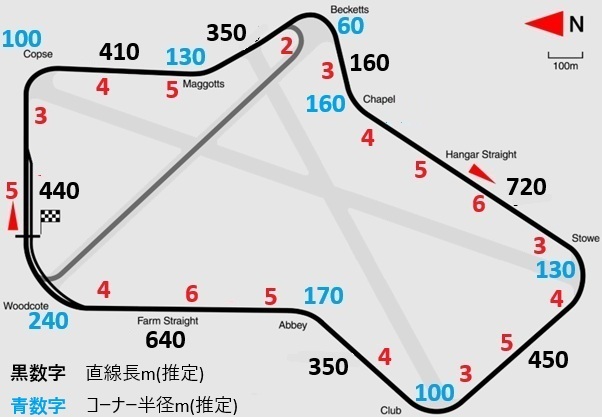

下図のようなセクションを想定する。

実際とは異なるが、半径R(メートル)のコーナーの速度Vで等速走行するとする。

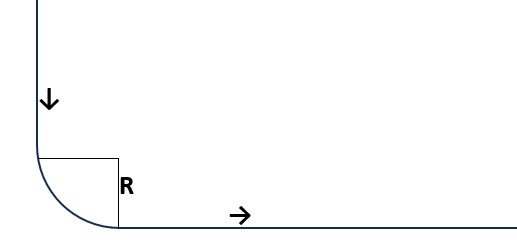

遠心加速度=V2/Rであるから、速度はRの0.5乗に比例し、コーナー通過時間もRの0.5乗に比例する。

20R(半径20m)の速度を55km/hとすると、Rと速度(km/h)、コーナー通過時間(秒)の関係は下図になる。

60Rでは95km/h・3.6秒、200Rでは174km/h

・6.5秒になる。高速コーナーは低速コーナーより通過時間が長いため、各コーナー通過時間がラップタイムに占める割合が大きい。

そして、ロバーツの言が示すように、直線の前の高速コーナーはさらに大きな意味を持つ。

(2) 直線タイムへの影響

コーナーからの脱出速度と、コーナーに続く直線での加速時間について考える。

次のとおり仮定する。

〇直線加速距離700m

〇出力は120PS一定(後車軸)

〇走行抵抗は空気抵抗のみ

〇マシン質量210㎏(ライダー、燃料を含む)

〇真の最高速300km/h(直線長が非常に長いコースに合わせて減速比を調整した状態での最高速)

コーナー脱出速度を80km/h(低速コーナー)と200km/h(高速コーナー)とした場合の、加速に寄与する出力(加速出力)は次のとおり。

〇コーナー脱出速度80km/h コーナー脱出時に加速に寄与する出力 120×(1−(80/300)3)=117.7 PS

〇コーナー脱出速度200km/h コーナー脱出時に加速に寄与する出力 120×(1−(200/300)3)=84.4 PS

そして、直線で加速し速度上昇すれば加速出力が減少する。

さらに

加速度a=P/mv(P:出力、m:質量)

であるから、速度上昇とともにさらに加速度が小さくなる。

これらの関係から、700m加速するのに要する時間を計算する。さらに、コーナー脱出速度を10%上げた時も同様に加速時間を計算した。

低速コーナー

脱出速度80km/h 11.56秒

脱出速度88km/h 11.47秒(0.09秒短縮)

出力向上3PS相当

高速コーナー

脱出速度200km/h 9.90秒

脱出速度220km/h 9.59秒(0.31秒短縮) 出力向上17PS相当

高速コーナーの方がコーナー脱出速度を1割上昇させた効果が大きいことがわかる。

200km/hの1割上昇ではなく、80km/hと同じ8km/h上昇で計算してみても

脱出速度208km/h 9.78秒(0.12秒短縮)

出力向上7PS相当

となり、脱出速度上昇による直線加速時間短縮効果が低速コーナーより大きい。

もてぎのダウンヒルストレートでの加速距離は650m程度と思われるが、その手前のヘアピンは30R・180度の低速コーナーであり、その脱出速度の直線タイムへの影響は鈴鹿のスプーン(60R・110度程度)に比べると小さい。

そして、接戦になった時、ダウンヒルストレートでの加速開始直後のスリップストリームの効果も低く、もてぎのこのセクションは、ライダーのテクニックより出力差が(鈴鹿サーキットのスプーンより)表れやすい。

なお、上記計算は一定の条件の下での試算であり、個々の数字を保証するものではない。あくまで脱出速度の差により直線加速時間がどの程度変化するかを推定するためのものであることに留意されたい。

4 鈴鹿とシルバーストーン

1983年イギリスGP(シルバーストーン) https://youtu.be/pE88TqDWj-o

1986年日本GP(鈴鹿) https://youtu.be/83_9pBTbpk8

この映像からロバーツ(ヤマハ0W70)のスロットル全開時間を推測した(概数)。ロバーツはブレーキ開始と同時に全伏姿勢からさっと頭を上げるので、スロットルを閉じたタイミングが分りやすい。

| ラップ時間 秒 | 平均速度 km/h | 全開時間 秒 | 全開率 % | ||

| 1983シルバーストーン | 89 | 190 | 25 | 28 | |

| 1986鈴鹿 | 137 | 155 | 25 | 18 |

スロットル全開率(スロットル全開時間/ラップタイム)は

1983年シルバーストーン(ケニー・ロバーツ) 28%(その他:72%)

、

1986年鈴鹿(平忠彦) 18%(その他82%)

程度

で、その他(ブレーキング+コーナーリング)の割合が大きい鈴鹿の方がライダーのテクニックの差がラップタイムに表れやすいように感じられるかもしれない。

下はシルバーストン(再掲)。中央上のBecketts(60R)で2速に落とすだけで、他は3速以上の高速コーナーで、その高速コーナーに350〜720mの直線が続く。

下は1988年の鈴鹿の航空写真に加筆したもの(地図空中写真トップ

。コース中央下のコーナー(デグナーカーブ)は1987年シーズン中に2つのコーナーになったが、1986年時点では80Rの単一コーナーだった。

※ 平忠彦写真集 きらめく汗のむこうに(角川書店1987)を参考にした

直線手前にある高速コーナーは、250R(最終コーナー)、100・180R複合コーナー(ダンロップコーナー)、130Rの3箇所で、250Rは直後にホームストレート(700m)があるが、手前にシケインがあるため250Rへの進入はシルバーストーンの最終コーナー(240R、Woodcote)より低速である。他の高速コーナーに続く直線は200m程度と短い。

西ストレートは900mと長いが、その前のスプーンカーブ

(60R)は高速コーナーとはいえない。

鈴鹿はコーナー脱出速度が直線タイムに与える影響がシルバーストーンより少ない。

スロットル全開率だけでは、ライダーのテクニックの差がラップタイムに表れやすいかどうかは分らない。

5 まとめ

高速コーナーは、その通過時間が長い。

そして、高速コーナーの脱出速度が直線タイムに与える影響は大きく、高速コーナー脱出速度向上は出力向上と同じ効果が得られる。

そもそも、高速コーナーでは速度が高いため、ライダーがマシンの挙動からミスに気が付いて修正を開始するまでの許容時間(修正が間に合う時間)が短くなる。240Rでは60Rでの反応時間の1/2でライダーが対処する必要がある。また、路面の荒れ等の影響も高速コーナーの方が大きい。高速コーナーでは低速コーナーより正確なマシンコントロールが要求されるのだ。そして、ライダーのミスにより転倒した場合のリスクも低速コーナーより大きい。

あるライダーが語ったように、かつてのシルバーストーンは「ライダーにcourage and

skillを要求するサーキット」であり、低中速コーナーの多い「テクニカルコース」とは別の意味での「テクニカルコース」だと考える。

なお、高速コーナーではコーナー脱出直後の直線でスリップストリームを使いやすく、出力の低いマシンであっても接戦に持ち込めば十分勝機があることも「テクニカルコース」の魅力を際立たせている。

近年では高速コーナーそのものがサーキットから姿を消しつつあるので、このような議論は大きな意味を持たなくなったが・・・